「中古住宅は新築よりも手が届きやすい」と感じる一方、実は購入後に多額の修繕費や予想外のトラブルで頭を抱える方が後を絶ちません。特に、国土交通省の公表によれば【中古住宅の約3割】が構造や設備について何らかの問題を抱えているという調査結果もあります。

「買ってはいけない中古住宅」に共通するのは、地盤や構造の見落とし、配管やインフラの老朽化、さらには再建築不可や境界トラブルなど、不動産専門家ですら細心の注意を要するポイントが多いことです。さらに最近は、空き家の増加による流通物件の質低下や、リノベーション前提の物件増加といった新たなリスクも浮き彫りになっています。

『思っていたよりも高くついた…』『後から修繕で100万円単位のお金が必要に…』。こうした体験談は決して他人事ではありません。放置すると、大切な資産だけでなく、安心な暮らしまでも損ねてしまう可能性もあります。

このページでは、実際のトラブル事例や専門家の視点を徹底的に解説。プロならではの着眼点や最新データに基づき、「後悔しない中古住宅選び」のための具体策を余すことなくご紹介します。続きから、住宅選びで絶対に見落とせないリスクと対策の全てがわかります。

買ってはいけない中古住宅とは?基本的な理解と最新傾向の徹底解説

「買ってはいけない中古住宅」は、近年の住宅市場において注目が高まっています。空き家率の増加や、リノベーションの需要が拡大していることから、中古住宅の流通量は拡大傾向にあります。しかし、すべての中古物件が安心して購入できるわけではありません。特に、耐震基準を満たしていない住宅や法的な瑕疵を抱える物件は、思わぬトラブルや資産価値の下落を招くリスクがあります。購入者は市場の動向だけでなく、建物や土地の状態、管理体制にも注意を払いながら、長く安心して住める住まいを見極めることが重要です。

中古住宅市場の現状と動向

中古住宅市場は空き家の増加とリノベーション需要の伸長により、選択肢が広がっています。特に都市部や人気エリア以外でも掘り出し物と呼ばれる物件が出やすい時期があり、ネット掲載されない物件も存在します。一方で、中古住宅を取り巻く課題として、築30年以上の建物に多い耐震性不足や、ホームインスペクションを受けていない物件の増加が挙げられます。購入者は住宅ローンの基準や建物本体の状態など、流通数の多さだけでなく安全性や資産価値の維持まで考慮して物件選びをすることが求められます。

「買ってはいけない中古住宅」の理由と共通する誤解

“買ってはいけない中古住宅”とされる物件にはいくつか顕著な特徴があります。

-

耐震基準を満たさない建物

-

違法建築・増改築が行われた住宅

-

再建築不可や接道義務を満たさない土地

-

シロアリや雨漏りといった重大な劣化・構造不良

-

売却履歴や敷地境界のトラブルがある住宅

一方で「格安=掘り出し物」と考えるのも誤りで、見た目や価格の魅力だけで選ぶと大きな後悔につながることもあります。特にマンションでは共用部の修繕計画や管理状況も重視する必要があります。下の表に一般的なチェックポイントをまとめました。

| チェックポイント | 注意点 |

|---|---|

| 耐震性・築年数 | 耐震基準やリフォーム歴を確認 |

| 土地の法的・物理的状況 | 接道条件・境界確定の有無 |

| 建物本体・屋根・外壁 | ひび割れ・雨漏り跡・配管劣化の有無 |

| 管理組合(マンションの場合) | 修繕積立金・管理体制・将来の負担額 |

後悔経験者の声と失敗パターン分析

実際に「中古物件 買って大失敗」といった検索ワードが増えているように、購入者の後悔談は少なくありません。たとえば、築30年以上の中古住宅で「耐震補強費用が予想以上に高額だった」「基礎や屋根など見えない部分の劣化に気づかなかった」「ローン審査に通らなかった」「近隣トラブルや騒音に悩まされた」などの声が見受けられます。特にブログや知恵袋では「思ったよりもリフォーム費用がかかった」「住める年数が少なかった」など築年数に関する後悔や、事前の情報収集不足を嘆く投稿が目立ちます。

| よくある大失敗パターン | 主な原因 |

|---|---|

| 大幅なリフォームが必要だった | 劣化や瑕疵をチェックせず購入 |

| 境界・法的トラブル | 境界未確定・再建築不可など法的確認不足 |

| 入居後の環境や近隣問題 | 周辺環境や治安・騒音を事前に確認しなかった |

失敗から学ぶ安全な中古住宅購入の心得

後悔しないためには以下が重要です。

- 専門家のホームインスペクションを必ず受ける

- 耐震性・法令遵守・傾き・地盤・境界確定の5点を徹底確認

- 土地・建物だけでなく周辺の治安や住環境も見極める

- リフォーム費用や将来の維持費も予算に含める

- 管理組合や修繕積立金の状況をしっかり調べる(マンションの場合)

- これらを丁寧にチェックし、重要な判断材料は専門家や不動産会社にも相談することで、購入後の後悔やトラブルを限りなく減らすことができます。物件の表面的な魅力に惑わされず、総合的にリスクを評価し、安心と資産価値の両立を意識した住まい選びが大切です。

土地・敷地編:見落とせない買ってはいけない土地のリスクと詳細チェックポイント

災害リスクを見抜くためのハザードマップ活用術

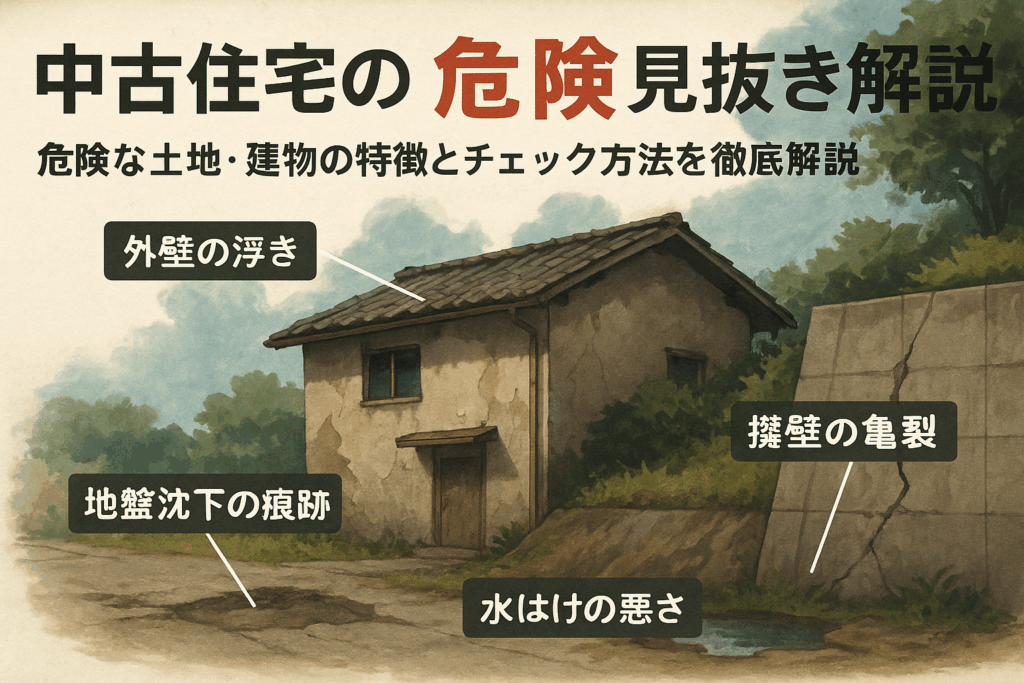

中古住宅の購入時には、洪水や地盤沈下などの災害リスクを正確に見極める必要があります。まず自治体のハザードマップを活用し、対象エリアが洪水・土砂災害・液状化などの危険区域に該当していないかをチェックしましょう。特に河川の近くや低地に立地する物件は水害リスクが高まります。また、地盤が弱い地域では建物の傾きや沈下リスクも増します。購入前には必ず公式マップと過去の被害事例を確認し、リスクを可視化することが重要です。専門家による地盤調査も推奨されます。

| 災害リスク | 対策ポイント |

|---|---|

| 洪水 | ハザードマップ確認、過去の被害調査 |

| 地盤沈下 | 地盤調査、周辺住宅の傾き確認 |

| 土砂災害 | 周辺地形、土砂災害警戒区域確認 |

再建築不可物件の法規制と将来リスク

都市部でも注意が必要なのが「再建築不可物件」です。これは、敷地が建築基準法の接道義務(2m以上の道路接面)を満たしていないため、新たに住宅を建てられないケースを指します。このような物件は資産価値が著しく下がるのみならず、リフォームや増改築にも法的な制限がかかりやすい特徴があります。老朽化による建て替えもできず、売却もしづらいことから将来に大きな不利益を生むため注意が必要です。購入時は必ず「接道条件」「建築確認申請の履歴」がクリアされているかを不動産会社や役所で確認しましょう。

| チェック項目 | 注意点 |

|---|---|

| 接道義務 | 道路幅と接道距離の確認 |

| 再建築可能性 | 役所や不動産会社で確認 |

| 法的制限 | 増改築やリフォーム制限 |

境界線トラブルと隣接住民問題の実例分析

土地の境界が未確定、もしくは過去にトラブルのあった物件は大きなリスクが伴います。例えば境界ブロックや塀の設置位置を巡る揉め事、隣家との境界線が曖昧なケースでは、法的紛争や将来的な関係悪化につながる可能性も。境界トラブルを回避するため、必ず測量図や登記簿、公的な境界標の有無を確認し、疑わしい場合は事前に隣地所有者と立ち会いを行うことが大切です。購入後の精神的な負担を減らすためにも、必須の確認作業となります。

| リスク内容 | 防止策 |

|---|---|

| 境界未確定 | 測量図・登記簿の確認 |

| 隣家問題 | 立ち会い・話し合い |

| 境界標の有無 | 境界標設置の有無確認 |

生活利便性と地域治安に対する失敗しない評価法

中古住宅がどれだけ条件を満たしていても、生活環境が悪ければ後悔につながります。駅やバス停へのアクセス、周囲の生活利便施設の充実度、夜間の治安、騒音状況は必ず現地で確認しましょう。また、空き家や廃屋が多いエリアは将来の治安や地域環境に不安が残ります。周辺環境のリサーチはインターネットだけでなく、昼夜や週末など複数の時間帯で現地を訪れて実際の雰囲気を確かめることが重要です。生活利便性の差で物件の価値や満足度は大きく左右されます。

-

駅・バス停までの距離

-

周辺スーパーや病院の有無

-

空き家や廃屋の割合

-

昼と夜の治安・騒音状況

これらの項目を徹底的に調査・比較することで、買ってはいけない中古住宅を見極め、安全で快適な住まい選びが実現します。

建物構造と状態編:買ってはいけない中古住宅に潜む劣化・構造上の危険性

建築基準法違反物件の見抜き方と対策

中古住宅購入で最も避けたいのが建築基準法違反の物件です。建ぺい率や容積率のオーバー、無申請の増築や改築、必要な開口部不足が代表的なリスクポイントとなります。確認方法としては、不動産会社や売主から建築確認済証や検査済証、図面などの書類を必ず取得し、内容が現況と合っているかをチェックすることが不可欠です。違法建築が見つかると、住宅ローン否認や将来的な売却難にもつながるため、書類確認と現地調査をセットで行うことが基本となります。

構造別・築年数別の危険度と耐用年数の見極め

中古住宅は木造、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)に大別されます。それぞれの特徴と劣化速度、築年数による注意点を一覧で整理します。

| 構造タイプ | 耐用年数目安 | 劣化の主なリスクポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 約22~30年 | シロアリ被害、腐朽、雨漏り | 定期的な点検・補修が必須 |

| 鉄骨造(S造) | 約34年 | サビ、ボルトの劣化 | 錆びや腐食の有無を入念に確認 |

| RC造 | 約47年 | コンクリートひび割れ、漏水、鉄筋腐食 | 表面だけでなく内部の状態を調査 |

築30年以上の物件は修繕やリフォームの必要性が高いとされ、特に木造や古い鉄骨造は耐震・耐久性に注意を払いましょう。

劣化症状(雨漏り、亀裂、シロアリ)と対処法

雨漏りは屋根や外壁、窓周りのシミ、変色が目印です。放置すると構造材の腐食につながるため、必ず現地で室内外の壁や天井に異変がないか確認しましょう。

亀裂がある場合は、基礎や外壁部分の幅や深さをチェックし、構造クラックであれば補修・補強の必要があります。

シロアリ被害は、床下の木材がスカスカになっていたり、蟻道と呼ばれる泥の道が見受けられる場合が危険信号です。

購入前チェックのポイントをリストでわかりやすくまとめます。

-

壁や天井の水ジミ、変色を確認

-

基礎や外壁の大きなヒビや沈下を確認

-

床下の木材の傷み、蟻道の有無を点検

-

窓や扉の開閉に違和感がある場合は構造の歪みに注意

-

気になる場合は必ず専門業者へ相談する

ホームインスペクション活用の具体的ポイント

ホームインスペクション(建物診断)は中古住宅購入のリスクを大きく減らすために非常に有効な手段です。第三者の専門家によるチェックで、売主や仲介業者が気づかない問題も発見できます。

費用の目安は5万円~10万円程度が相場となり、戸建・マンションどちらも対応可能です。

診断項目は基礎部分、床下、屋根、外壁、配管、内装など多岐にわたります。

インスペクションの依頼は、不動産会社とは別の第三者機関に依頼すると透明性が高まります。

診断結果をもとに、修繕の可否や購入見送りの判断材料にすることが大切です。

中古住宅で後悔しないためにも、インスペクションは早い段階で導入しましょう。

設備・配管・インフラ編:購入後に大きな費用負担となる設備トラブルの予見

配管・ライフラインの耐用年数と交換時期の目安

中古住宅に多い設備トラブルの代表例が配管やライフラインの老朽化です。特に築30年以上の物件やリフォーム済みの中古住宅では、表面的な美しさだけでなく内部の配管状況も必ず確認することが重要です。

配管の主な耐用年数の目安は以下の通りです。

| 設備・配管 | 耐用年数の目安 | 交換時期のサイン |

|---|---|---|

| 水道給水管 | 約20〜30年 | 赤水・漏水・水圧低下 |

| 排水管 | 約20〜30年 | 詰まり・悪臭・漏水 |

| ガス配管 | 約20年 | 異臭・ガス漏れ警報 |

| 電気配線 | 約20〜30年 | ブレーカー頻繁作動・ショート |

赤錆びや水の濁り、悪臭、ガス漏れ警報の作動があれば交換が必要です。配管交換は床や壁の解体・工事を伴うため費用も高額になりがちです。事前のインスペクションで劣化状況をチェックし、修繕履歴があるか売主から必ず聞き取ってください。

住環境に影響する騒音・振動・日当たりのチェック

購入後に予想外のストレスとなるのが騒音や振動、日当たりなどの住環境です。特に中古物件では過去の近隣クレームや騒音発生源の有無を見逃しがちです。

住環境を評価するポイントは以下の通りです。

-

主要道路や線路、工場が近隣にあるか

-

近隣に飲食店や深夜営業の施設があるか

-

周辺の建物の高さや配置による日当たり・通風の妨げ

-

上下左右の住戸からの生活音や振動

2回以上現地確認し、平日・休日・時間帯別の周辺音を体感することを推奨します。ブログや知恵袋では「中古住宅買って大失敗」の例として住環境の見極め不足が頻出しています。図面や説明だけでなく、実際の環境を自分の目と耳で必ず確認しましょう。

見過ごしやすい設備の隠れた欠陥と費用増加リスク

中古住宅では一見リフォーム済みや状態良好と見えても、見過ごされやすい設備の欠陥や老朽化に注意が必要です。特に以下の部分での修繕費用は高額になるケースが多いです。

見過ごされがちな設備トラブルの例

-

給湯器、換気扇、空調設備などの故障や交換時期

-

浴室・キッチンなど水回りの防水不良、漏水、カビ

-

屋根・外壁の経年劣化や雨漏り跡

-

電気配線や分電盤の規格不適合

下記の表に主な設備と修繕費用の目安をまとめました。

| 設備 | 交換・修理費用の相場(円) |

|---|---|

| 給湯器 | 15万~40万 |

| 浴室リフォーム | 80万~150万 |

| 配管全交換 | 50万~100万 |

| 屋根修理 | 30万~150万 |

| エアコン | 8万~30万 |

購入前インスペクションを行うことで、隠れた劣化や設計図書との相違・違反を早期発見できます。「買ってはいけない中古住宅」と後悔しないためにも、設備の確認ポイントを徹底し、不安な場合は専門家に相談をおすすめします。

価格・資産価値編:中古住宅購入のコスト全般と資産価値の見極め方

築年数・構造別資産価値の実態と相場感

中古住宅の資産価値は築年数や建物構造によって大きく変動します。一般的に木造住宅は築20年を超えると大きく価値が下がり、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)は30年以上でも一定の価値を維持する傾向があります。築年数別の資産価値推移を下記テーブルにまとめます。

| 築年数 | 木造 | 鉄骨/RC造 |

|---|---|---|

| 10年未満 | 高い | 高い |

| 10~20年 | 中程度 | 比較的高い |

| 20年超 | 大幅下落 | 中程度 |

| 30年超 | 低い | 維持 or ゆるやかに下落 |

築30年の中古一戸建ては、リフォームの有無やメンテナンス状況で評価が大きく変わります。構造がしっかりしていれば「築30年の一戸建てでも10年以上住み続けた」という事例も多く、売却時も適切な管理・リフォーム歴が重視されます。

掘り出し物件の実態と見抜くポイント

「掘り出し物件」と謳われている中古住宅には、注意深く確認するべきポイントがあります。一見お得に見える物件でも、再建築不可、建ぺい率・容積率オーバー、構造的な劣化や雨漏り・シロアリ被害など、見えないリスクが隠れている場合があります。

掘り出し物件を見極めるチェックリスト

-

法令違反の有無(建築基準法等の確認)

-

敷地の接道状況や境界線トラブルがないか

-

建物の耐震基準(旧耐震か新耐震か)

-

ホームインスペクションで劣化や問題点の洗い出し

-

周辺環境・災害リスク(土砂・洪水・地震)

目先の価格や「ネット掲載前」などの煽り文句に流されず、徹底した現地調査・資料確認が不可欠です。

売却時の価格維持策と事前準備

中古住宅を将来的に好条件で売却するためには、購入時から資産価値を意識した維持管理が重要です。以下のポイントで価格の下落リスクを最小化します。

-

定期的なメンテナンスやリフォームの実施

-

修繕履歴や図面など書類の保管

-

専門家による診断・耐震補強の実施

-

周辺環境の変化(将来的な再開発や施設建設)の情報収集

また、売却時には管理の良さや修繕済みであることがアピールポイントとなり、高値での取引につながります。購入時から長期目線で資産価値維持の行動を心がけることが、後悔しない中古物件選びの決め手となります。

失敗しない中古住宅購入の実践ガイド:体験談および専門家監修に基づく具体策

実際に後悔した購入者のリアルな声とその原因分析

中古住宅を購入した多くの方が「知らなかった」「確認不足だった」と後悔しています。特に、建築基準法違反や耐震基準未満の物件を購入し、修繕費やリフォーム費用が想定以上にかかったという体験談が目立ちます。築30年以上の住宅で「雨漏りが発覚したが購入後だった」「地盤沈下で建物が傾いていた」という失敗も散見されます。また、「接道義務を満たしていなかったため再建築不可だった」と後悔する声も珍しくありません。

対策としては購入前の徹底した調査と現地確認が不可欠です。チェックリストに基づき、耐震・基礎・シロアリ被害・境界問題を一つずつ確認していく必要があります。

| 失敗例 | 原因 | 防止策 |

|---|---|---|

| 耐震性不足の建物を購入 | 旧耐震基準・事前確認不十分 | 耐震診断・インスペクション実施 |

| 雨漏りやシロアリ被害 | 屋根・床下の確認を怠った | 専門家による診断依頼 |

| 再建築不可の物件 | 接道条件の見落とし | 接道義務・法的条件を確認 |

一級建築士・宅建士など専門家の現場視点アドバイス

専門家によるアドバイスとして、特に重要なのは「表面的な情報だけで判断しない」という点です。現場の状況は図面や広告からは分からない部分も多いため、必ず自分の目で現地を確認し、住宅性能評価書や登記簿謄本などの関係書類を確認することが推奨されます。

工法や構造(木造・鉄骨・RC)の違いによるメリット・デメリット、中古マンションでの管理状態や修繕履歴も、資産価値や住み心地を大きく左右します。土地の地盤やハザードマップの確認も行い、災害リスクを考慮した物件選びを心がけましょう。

| チェックポイント | 専門家からの助言 |

|---|---|

| 耐震・構造 | 建築年・補強履歴を必ず確認 |

| 土地・周囲環境 | 地盤や浸水歴、騒音や治安を調査 |

| 法的条件(接道/境界) | 法務局図面で現地と一致しているか確認 |

| 管理状況(マンション) | 修繕積立金や大規模修繕履歴を確認 |

口コミ評価・ブログ情報の信頼性を見極めるポイント

近年、「中古物件を買いましたブログ」や経験者レビューが増えていますが、信頼性に見極めが必要です。特定の物件情報しか記述がない場合や誇張された体験談は参考にしないことが大切です。多くのユーザーが共感しているケースや、具体的なデータや写真付きの記録は信用性が高まります。

また、情報収集の際は複数の口コミや信頼できる不動産プラットフォーム(スーモや空き家バンクなど)を使うことをおすすめします。不安点があれば、宅建士や建築士などの有資格者のアドバイスを積極的に求めることでリスクを最小化できます。

| 情報源 | 見極め方 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| ブログ・体験談 | 具体性があるか/写真付きか | 感情的な内容のみは要注意 |

| 口コミサイト | 投稿数・評価内容を複数比較 | サクラ投稿や極端な意見に注意 |

| 不動産業者HP | 専門家のコメント・実績をチェック | 業者の自作自演投稿に注意 |

中古住宅購入のためのチェックリストと専門検査の活用方法

現地確認時に外せない必須チェック項目一覧

中古住宅を選ぶ際は、下記のポイントごとの徹底チェックが重要です。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の構造 | ※建物の基礎や構造、耐震補強の有無を確認 |

| 築年数と劣化 | ※築年数による老朽化や外壁・屋根の傷みをチェック |

| 雨漏り・シロアリ被害 | 天井や床下の雨染み、シロアリ被害の兆候を見逃さないこと |

| 配管・インフラ状況 | 配管の老朽化や水道・ガス・電気の設備状態を点検 |

| 法律・建築基準 | 建ぺい率・容積率違反や再建築不可物件でないかを確認 |

| 接道義務 | 土地が道路に2m以上接しているか確認 |

| 境界線・法的トラブル | 境界トラブルの有無や登記内容を徹底調査 |

| 周辺環境 | 治安、騒音、公共施設や災害リスクの確認 |

| 管理状況(マンション) | 共用部分の修繕・管理体制にも注意 |

これらは「掘り出し物件」を見極め、買って大失敗しないために欠かせません。

ホームインスペクションの選び方・活用術

住宅購入時は専門業者によるホームインスペクション(建物診断)の活用がおすすめです。主な検査内容と依頼の手順を以下にまとめます。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 外観・構造診断 | 基礎・壁・屋根・外壁のひび割れや劣化状態をプロが目視・計測 |

| 室内・設備検査 | 水漏れ、床下や天井裏のチェック、配管や電気設備の動作確認 |

| シロアリ調査 | 被害の有無や今後のリスクについて詳しく診断 |

| 法律適合の確認 | 建ぺい率・容積率、接道義務・再建築可否など書類ベースで確認 |

| 診断書の受領 | 検査結果を所見付きで文書や写真付きで受け取る |

| フォローと相談 | 検査会社へ疑問や補修・改修の必要性を相談 |

検査依頼の際は、第三者機関や専門資格を持つプロに依頼することが信頼性向上のポイントです。疑問点や万が一トラブル発見時は、迷わず追加調査や不動産業者との再交渉を検討しましょう。

検査で判明するリスク別の対処方法

ホームインスペクションではさまざまなリスクが発見されることがあります。リスクの種類ごとに、下記の対処策が有効です。

| 検査リスク | 発覚した際の具体的対処策 |

|---|---|

| 耐震性不足 | ※耐震補強計画を立て、改修コストを物件価格に反映する |

| 雨漏り・水回り劣化 | 原因箇所の補修や配管交換について専門業者へ見積もり |

| シロアリ被害 | 対策工事を実施し、補修範囲によっては購入再検討 |

| 違法増築 | 行政への相談や用途変更、改修工事のコスト精査 |

| 境界未確定 | 隣地所有者と明確な合意・資料作成を徹底 |

具体的な対応により将来のトラブル・後悔を回避できます。不安が残る住宅や違法建築、修繕コストが高額なケースは「買わない判断」も重要です。

信頼できる専門家や第三者の知見を活用し、失敗しない中古住宅選びを実現しましょう。全ての段階で冷静な判断を心がけることが、掘り出し物を見極め後悔しない購入につながります。

生活環境と住みやすさの評価方法:買って後悔しないための周辺情報調査

周辺環境評価の具体的な調査ポイントと体験談

中古住宅の購入を検討する際、後悔や失敗を防ぐには周辺環境の調査が不可欠です。まず、地域住民の声はリアルな情報源として非常に重要です。実際に住んでいる方や近くの店舗スタッフとの会話を通じて、「夜の治安」や「ごみ出しのルール」、「近隣のトラブル」などの情報を収集しましょう。また、自治体の公開情報や防犯マップの閲覧も有効です。

以下のテーブルで調査ポイント例を整理します。

| 調査ポイント | 入手方法 |

|---|---|

| 治安 | 交番・警察署、地域安全マップ |

| 近隣トラブル | 地域住民や管理組合へのヒアリング |

| 生活利便施設 | 周辺施設の現地確認、インターネット検索 |

| ごみ出しルール | 自治体窓口や掲示板 |

| 災害リスク | ハザードマップ、市区町村の公開情報 |

知恵袋やブログなどの体験談も参考にしつつ、十分な現地確認をおすすめします。

騒音・交通量・風通し・日当たりの見極め方

騒音問題や日当たり、風通しは実際に現地を細かくチェックすることが大切です。朝・昼・夜など時間帯を分けて足を運び、異なる状況を確認しましょう。特に大きな道路や線路、工場が近隣にある場合は騒音や空気の質が問題となることがあります。

チェックポイントは下記の通りです。

-

道路の交通量:通勤時間帯と休日で異なるため、両方確認

-

周囲の建物配置:高い建物で日当たりや風通しが遮られていないか確認

-

現地音源の有無:窓を開けて実際に騒音レベルを体感

-

部屋ごとの日照状況:晴天・曇天で光の入り方を見比べる

これらを確かめることで住みやすさを具体的に把握できます。

治安・コミュニティ環境の情報入手方法と判断基準

治安やコミュニティ環境は長期的な暮らしの満足度に直結します。犯罪発生状況は自治体の公式サイトや交番などで実際のデータを入手可能です。さらに、町内会活動の有無や、子どもや高齢者の見守り体制などローカルな特色も確認すると良いでしょう。

情報入手・判断の方法例を紹介します。

-

警察公表の犯罪統計やハザードマップを見る

-

地域掲示板や自治体の公式HPからイベント・自治活動状況を確認

-

管理組合や不動産会社へ住民構成や近隣トラブルの有無を聞く

-

学校や公園の雰囲気を実際に訪れて観察

これらをもとに「安心して住めるか」「将来的な資産価値に悪影響がないか」といった視点で慎重に選びましょう。