「想定していたよりも空室が多く、家賃収入が計画の8割以下に落ち込んだ」「生活音が響いて家族のプライバシーがほとんど守れない」――賃貸併用住宅のオーナー経験者からは、こうした声が後を絶ちません。2023年度の住宅市場動向調査によると、賃貸併用住宅で発生したトラブルで最も多いのは、入居者の長期確保や音環境・管理面での不満です。また、都心と郊外エリアでは想定家賃相場との差が年平均25%以上開くこともあり、収支計画の甘さが後悔の主因となっています。

strongタグ部分

賃貸併用住宅は「失敗オーナーの約4割が『もっと慎重に立地や間取りを検討すべきだった』と回答」しているように、事前の情報収集不足が大きなリスクにつながります。

「ローンの審査に落ちるケースが増えている」「売却時に買い手がなかなかつかない」といった予測外の事態も、近年では加速傾向。こうした課題や後悔の実例を踏まえ、本記事では【生活音・入居者不足・資産価値低下・経済的失敗】など、実際によく寄せられる後悔の全貌とその回避策を、豊富なデータや具体例とともに徹底的に解説します。

「後悔したくない」「損失を避けたい」とお考えなら、最新の市場動向と成功するためのポイントを本記事で一挙に押さえてください。

- 賃貸併用住宅で後悔する人の特徴と失敗パターンの全貌

- 賃貸併用住宅で後悔しないための妥協できない7つの極意

- 賃貸併用住宅のローンと資金計画:失敗しないための詳細ガイド

- 賃貸併用住宅の売却戦略と資産運用の現実

- 管理会社とメンテナンスのプロに学ぶトラブル防止策

- 専門家インタビューと実体験から学ぶ賃貸併用住宅の真実

- 知っておきたい賃貸併用住宅に関するよくある質問(FAQ)を自然に盛り込む

- 徹底検証!賃貸併用住宅で後悔リスクを防ぐためのチェックリストと比較表

- 賃貸併用住宅の将来展望と長期経営のためのリスク管理戦略

賃貸併用住宅で後悔する人の特徴と失敗パターンの全貌

賃貸併用住宅で後悔する理由の体系的整理 – 代表的な失敗例から共通パターンまで網羅的に解説

賃貸併用住宅で後悔する主な要因として、生活音やプライバシーの問題、継続的な空室リスク、資産価値の低下、収益計画の甘さが挙げられます。トラブルとなりやすい内容を以下の表で整理しました。

| 失敗例 | 主な原因 |

|---|---|

| 生活音・プライバシーをめぐるトラブル | 設計段階の配慮不足 |

| 空室が長期化し収入が未達成 | エリアの需要調査不足 |

| 売却時に買い手がなかなか見つからない | 特殊な間取り・流通量が少ない |

| 収益悪化によりローン返済が苦しくなる | 家賃設定や支出の見積もり甘さ |

特に賃貸経営初心者や家族ともども住みやすい生活環境を重視しすぎて市場ニーズを見誤るケースが多く見られます。事前に共通失敗パターンを把握し、長期的視点でリスクを可視化することが重要です。

生活音・プライバシー問題による住みづらさ – 居住スペース事情と実態

壁を挟んだ隣人との生活音や、共用部分での接触ストレスは賃貸併用住宅でよくある後悔ポイントです。特に、オーナーが1階、賃貸部分が2階など上下階で分かれる設計は、足音や声が響きやすくなります。

また、プライバシー面でもエントランスや動線が重なることで、賃貸入居者との遭遇が増え、「自宅にいるのに落ち着かない」という声も多いです。事前に間取り検討やプライバシーゾーンの確保、遮音性能の高い建材選択が後悔回避の鍵となります。

入居者不足と空室リスクの複合要因 – 市場動向と募集の課題

空室リスクはローン返済や収入計画に直結します。立地やターゲット層、不動産管理会社の選定を誤ると、入居者が集まらず空室期間が長引くことも。実際の失敗例として、最寄り駅から徒歩15分以上・周辺に賃貸需要が少ない場合は空室が続きやすいです。

対策として、地域の賃貸需要調査や賃料相場の把握、複数の管理会社への募集依頼が推奨されます。早めの対策が、賃貸経営の安定につながります。

売却困難になりやすい物件の共通ポイント – 資産価値低下につながる特徴

賃貸併用住宅は売却時に買い手が限られやすく、「住みながら貸せる」という特殊な間取りがネックになることが多いです。間口が狭い・敷地内に複数の専用出入口、リフォーム困難な構造といった特徴を持つ物件が、資産価値の維持に苦戦します。

売却を視野に入れるなら、流通性の高い間取り・地域を選び、将来のリフォームや用途変更も考慮することが重要です。

収益計画の甘さがもたらす経済的後悔 – キャッシュフロー悪化の主要因

家賃設定の誤り・修繕積立の見落とし・税金や管理費など諸経費の軽視によって、ローン返済が想定より苦しくなるケースが多いです。収支シミュレーションが不十分だと、キャッシュフローが悪化し、最悪の場合自宅売却や借金負担増にもつながります。

安定経営のためには、長期収支予定表の作成・複数の想定賃料による計算・経費の年単位での見込みを徹底しましょう。

賃貸併用住宅はやめとけと言われる真の理由と業界の裏側 – 情報格差と判断ミスの背景

賃貸併用住宅がやめとけと言われる背景には、専門知識不足と不動産業界側の情報非対称性があります。業界内には、初心者をターゲットに利益重視の提案が横行しがちで、十分な調査をせず契約すると後悔しやすいです。

金融機関による住宅ローンの審査基準や、賃貸部分の収益性が想定通りか、契約書の内容や将来的なリスクも事前に確認が必要です。不明点は第三者の専門家にアドバイスを求め、多角的に情報を精査しましょう。

賃貸併用住宅の罠:サブリースや修繕費負担の落とし穴 – 業界構造や契約リスク

サブリース契約の保証家賃が途中で減額される、修繕費用が想定以上にかさむといったトラブルが多く見られます。サブリースのメリットは空室時の家賃保証ですが、将来的な条件変更・解約ペナルティには注意が必要です。

修繕積立や緊急トラブルの備えを怠ると、突然の費用負担が大きな後悔につながります。重要な契約ポイントのチェックリストを活用し、安易な業者まかせにせず主体的に管理しましょう。

-

サブリース契約時は保証内容・条件変更の有無を確認

-

修繕費準備金を毎月積み立てる

-

契約書の解約・更新条項を事前チェック

実体験ブログや口コミから読み取るオーナーの本音 – リアルな声の傾向と課題

実際のオーナーの体験談やSNS・ブログでは、「思ったより収入が安定しない」「住環境がストレス」「想定外のトラブルが多い」といった本音が多く共有されています。また、成功談でも「最初の数年は苦労した」「管理の手間が大きい」との声が目立ちます。

失敗しないためには、複数の体験談や口コミを比較し事前に情報収集するとともに、自身のライフプランや価値観に合った賃貸併用住宅プランを選ぶことが重要です。オーナー直伝の注意点や裏話も積極的に参考にしましょう。

賃貸併用住宅で後悔しないための妥協できない7つの極意

後悔回避のための立地調査の技術とポイント – 地域特性・将来性の評価方法

賃貸併用住宅で失敗や後悔を防ぐには、立地選定が極めて重要です。地域特性や将来性を評価する際は複数の観点から詳細に調査しましょう。強調すべきは以下のポイントです。

-

賃貸需要の高さ:駅距離や利便性、周辺施設の充実度をチェック

-

将来の人口動態:人口増減や再開発計画、行政の都市計画

-

周辺競合の強さ:既存賃貸物件の稼働率や新築・中古の供給状況

特に将来性を常に意識し、数年後のエリア価値変動にも耐えうるかデータで根拠を持つことが求められます。

需要と将来性を見極めるための市場分析 – データ活用と判断基準

精度高く市場分析を行うには、複数のデータソースを活用します。主要な分析方法を一覧で紹介します。

| 分析項目 | チェックポイント | 活用データ例 |

|---|---|---|

| 賃貸需要 | 空室率・家賃相場・入居率 | SUUMO、HOMESなどの公開情報 |

| 将来性 | 再開発・新線計画・人口トレンド | 市区町村統計・行政資料 |

| 競合状況 | 近隣物件数・建設計画・入居の長期推移 | 現地調査・不動産会社ヒアリング |

信頼性の高い情報で“長期安定賃貸”が成り立つかどうか見極めましょう。

生活の快適さと収益性の両立を目指す間取り設計の工夫 – オーナーも入居者も満足する設計とは

賃貸併用住宅の間取りは「自宅・賃貸部分」どちらも満足できる設計が本質です。

-

動線分離:玄関・廊下・階段の分離でプライバシー・防犯向上

-

間取りバリエーション:ワンルーム・ファミリー向け等、想定ターゲットに対応

-

日当たりや通風:自宅部分も快適さに妥協しない工夫

オーナーと入居者の両方が「住み心地」と「収益性」を実感できるプランニングが賃貸併用住宅成功の秘訣です。

プライバシー確保に配慮した物理的分離設計 – 動線や遮音の実務例

自宅と賃貸部分の「物理的分離」は後悔回避で最重要のテーマ。代表的な対策例は以下です。

-

玄関・階段を完全分離

-

防音ドアや二重壁構造を採用

-

バルコニーや物干しスペースも別々設計

プライバシーの徹底確保によって賃貸経営でのストレス・クレームを大幅に減らせます。

入居者目線で選ばれる設備・デザインのトレンド – 最新ニーズへの対応策

設備やデザインの新しさは入居者の満足度・定着率に直結します。

-

インターネット無料や宅配ボックス

-

24時間ゴミ出し可、防犯カメラ

-

室内干しスペースや浴室乾燥機

最新ニーズに敏感な物件は、競合物件との差別化と空室リスクの抑制につながります。

適切な家賃設定と入居者審査の具体的手法 – 募集・審査の現場ポイント

家賃設定で「高すぎず安すぎず」の最適バランスを取ることが重要です。

-

地域の家賃相場を徹底調査

-

ファミリー・単身向けのターゲット選定

-

賃貸管理会社と連携し、属性を重視した入居審査

貸し出す部屋の収益性と安定入居のバランスを常に意識しましょう。

長期的かつ現実的な収支シミュレーション事例紹介 – 安全域確保の参考シナリオ

収支計画をシミュレートすることで、賃貸経営の安定度を見極めます。

| 項目 | 月額(例) | 年額 |

|---|---|---|

| 返済額 | 120,000 | 1,440,000 |

| 家賃収入 | 150,000 | 1,800,000 |

| 管理・修繕 | 15,000 | 180,000 |

| 実質収益 | 15,000 | 180,000 |

数年後も経営が破綻しない“安全域”で運用できるか必ず確認しましょう。

管理会社選定の成功基準とトラブル回避策 – 委託のコツと注意点

信頼できる管理会社の選定は、賃貸併用住宅経営の命運を左右します。

-

管理実績や口コミ、業界評価を比較

-

迅速なクレーム対応・家賃回収の体制

-

契約内容は細かく確認し不明点は必ず質問

賃貸部分のトラブル予防は、信頼できる委託先選びから始まります。

建築コストと維持コストの最適バランスの作り方 – コスト配分の考え方と交渉ポイント

予算配分は単に初期費用だけでなく、長期的維持費もセットで考慮しましょう。

-

自己資金と住宅ローン枠のバランス

-

メンテナンスしやすい外壁・設備の採用

-

工務店やハウスメーカーとの価格交渉・見積り比較

建築・維持費まで徹底検討し賃貸併用住宅の総合的なコスト力を最大化することが重要です。

賃貸併用住宅のローンと資金計画:失敗しないための詳細ガイド

住宅ローンの審査基準と年収倍率のリアル – 融資条件と現実的な審査対策

賃貸併用住宅の購入では、住宅ローン審査の基準を正確に理解することが欠かせません。審査で見られるのは主に年収、勤務先の安定性、自己資金、信用情報です。特に年収倍率(物件価格÷年収)は非常に重要で、多くの金融機関で7~8倍が目安とされています。収益性が高い物件の場合でも、返済負担率が高くなりすぎるのは危険です。

下記に主な審査ポイントをまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 年収倍率 | 7~8倍が現実的な上限 |

| 自己資金 | 物件価格の1~2割程度が望ましい |

| 勤務先・雇用形態 | 安定した企業勤続・正社員が有利 |

| 信用情報 | 過去の延滞・借り入れ状況も厳しくチェック |

このような基準と審査対策をふまえ、無理のない住宅ローン計画を立てることが非常に重要です。

中古賃貸併用住宅購入時のローン利用の注意点 – 条件や落とし穴を解説

中古賃貸併用住宅のローン利用には特有の注意点があります。中古物件は築年数や耐用年数、修繕履歴によって審査条件が厳しくなる場合が多いです。また、住宅ローンが使えず投資用ローンが必要になるケースがあるため、金利や借入期間にも注意しましょう。

中古賃貸併用住宅で失敗しやすい落とし穴

-

物件が古すぎるとローンが組めない場合がある

-

耐震・リフォーム費用を見落としがち

-

住宅ローンと投資用ローンの条件差による返済負担増

事前に物件の詳細調査、リフォーム計画、金融機関の融資条件確認を徹底しましょう。

家賃収入を活用した返済プランの設計例 – ケース別返済スキーム

賃貸併用住宅では家賃収入を効率的に活用した返済プランがポイントです。実際の返済シミュレーションは下記のようになります。

| ケース | 自己居住部分 | 賃貸部分家賃収入 | 月々返済額 | 実質返済負担 |

|---|---|---|---|---|

| 3階建て40坪 | 2階居住 | 月10万円 | 月15万円 | 月5万円 |

| 2世帯型50坪 | 1階賃貸 | 月8万円 | 月14万円 | 月6万円 |

最初は満室を前提に計画を立てますが、早期に空室となった場合のリスクも考慮した十分な余裕を確保しましょう。家賃設定や収支シミュレーションを慎重に計画することが、安定運営の鍵となります。

空室リスクや収益悪化に備えるキャッシュフロー管理術 – 資金繰りの安全策

賃貸併用住宅経営で後悔しないためには、空室リスクや想定外の収益悪化に備えるキャッシュフロー管理が不可欠です。具体的には、以下のポイントを徹底しましょう。

-

空室期間は半年~1年を想定して資金を準備

-

修繕積立金を毎月しっかり積み立てておく

-

家賃滞納や入居者トラブル時の緊急対応資金も確保

常時60万円以上の資金余力を持つことが推奨されます。資金繰りの安全策を取ることで、思わぬ経営の落とし穴を防ぐことができます。

団体信用生命保険の活用法と安心設計 – 万が一対応の基本と応用

万が一に備えた団体信用生命保険(団信)の加入は、賃貸併用住宅オーナーには必須です。団信はローン返済中に万が一の事態が起きた場合、残債が保証され、家族に負担がかかりません。さらに、近年はがん・三大疾病特約など付帯サービスも充実しています。

| タイプ | 主なカバー範囲 |

|---|---|

| 一般団信 | 死亡・高度障害 |

| がん団信 | がん罹患時も返済免除 |

| 三大疾病団信 | がん、脳卒中、心筋梗塞対応 |

適切な団信プランを選ぶことで、将来にわたり家族も賃貸経営も安心できる体制を整えることが可能です。

賃貸併用住宅の売却戦略と資産運用の現実

売却タイミングの見極めと査定評価のポイント – 資産価値維持・売却のノウハウ

賃貸併用住宅の売却で重要なのは、タイミングと資産価値評価の精密な把握です。不動産市況に応じて売却時期を見極めることで、資産価値を最大限維持しやすくなります。一般的に築浅であるほど需要が高く、入居率や家賃の実績が安定している物件は評価額も高まります。住宅ローン残債とのバランスや、家賃収入状況も査定に影響します。

査定の際は下記ポイントが評価基準となります。

| 評価基準 | ポイント |

|---|---|

| 立地・地域需要 | 駅近・人気エリアか、周辺の賃貸需要はどうか |

| 築年数・建物状態 | メンテナンス履歴、リフォーム状況 |

| 賃借人の有無 | 満室か空室か、入居者属性・家賃実績 |

| 利回り | 年間家賃収入に対する価格のバランス |

| 返済計画 | 住宅ローン残債額との関係 |

注意点

-

住宅ローンの残債によっては売却益で完済できるか事前確認が必要です。

-

管理会社や不動産会社選びで売却額・スピードが左右されやすいため比較検討が必須です。

節税効果を最大化するための相続税対策最新情報 – 法改正・活用術

賃貸併用住宅は相続税対策でも活躍します。賃貸部分があることで固定資産評価額や相続税評価額を下げやすく、現金相続よりも節税効果が得やすい特徴があります。最新の税制改正では生前贈与や配偶者控除の活用範囲が見直され、計画的な資産承継がさらに重要となっています。

相続税対策で重視すべきポイント

-

賃貸部分の評価引下げ(貸家建付地の適用による)

-

資産分割シミュレーションの実施

-

生前贈与や民事信託の併用

| 節税ポイント | 説明 |

|---|---|

| 貸家建付地評価 | 実際の土地評価額を減額できる |

| 生前贈与の活用 | 基礎控除の範囲で贈与を分散 |

| 配偶者控除・小規模宅地等 | 最大80%減額の適用余地 |

税理士や不動産専門家と連携し、早期のシミュレーションを行うのが賢明です。

中古賃貸併用住宅購入で注意すべきエリア別リスク解説 – 地域特性の違い

中古賃貸併用住宅の購入では、エリアごとの不動産需要やリスクの違いを熟知することが不可欠です。都市部は賃貸需要が強く、価格も高止まりしやすい一方、地方や駅距離のある場所では空室リスクや賃料下落リスクが大きくなります。

エリア別の主なリスク

-

都心部:価格が高水準のため利回りが低くなりやすい

-

郊外・地方:空室リスクや賃料下落リスクが拡大

-

地域人口動態や再開発状況にも着目

中古購入時は下記を必ずチェックしましょう。

-

リフォームや修繕費用の見積もり

-

賃借人の入退去状況と家賃実績

-

近隣の賃貸住宅供給状況

東京・世田谷区・神奈川エリアの中古市場動向 – 主要エリアの最新事情

東京や世田谷区、神奈川エリアは中古賃貸併用住宅の取引が活発で、都心部へのアクセス需要が強いため、流動性が高いのが大きな特徴です。住宅ローンの適用条件も比較的有利なことが多く、安定した家賃収入が見込まれる点が魅力として支持されています。

主要エリアの特性を以下にまとめます。

| エリア | 特徴 | リスク |

|---|---|---|

| 東京23区 | 賃貸需要、地価上昇傾向が強い | 物件価格水準が高い、利回り低下 |

| 世田谷区 | ファミリー需要・交通利便性が高い | 予算帯がやや高め |

| 神奈川 | 駅近物件は流動性が高いがバリエーション豊富 | 駅遠物件の空室リスク増 |

ポイント

-

エリア選びで家賃収入・資産価値に大きな差が出るため、再開発や住宅地の調査を怠らないことが大切です。

-

ローン残債や将来の資産運用計画も合わせて見直すことで後悔しない不動産選びが可能です。

管理会社とメンテナンスのプロに学ぶトラブル防止策

管理会社選びで絶対に失敗しないポイント – 委託先判断の新基準

賃貸併用住宅の経営において管理会社の選定は成功と直結します。信頼できるパートナーを見極めるためには、下記のポイントを確認することが重要です。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 実績 | 長期安定管理の実績、過去のトラブル対応事例 |

| サポート範囲 | 入居者募集、家賃回収、クレーム対応の全対応 |

| 透明性 | 手数料や修繕対応費など、すべての費用が明確 |

| 評判・口コミ | 実際のオーナーからの評価が高いか |

| 管理システム | IT導入による入退去管理の効率化 |

複数社に相談し比較することで適切な判断が可能です。迅速な対応力と安定した入居者管理力を重視してください。

空室対策と入居者満足度を高める管理ノウハウ – 実践現場の工夫例

空室リスクへの対応と入居者満足度の向上を両立するには、現場での細やかな工夫が欠かせません。

-

ターゲットを明確にした間取りや設備選定

-

入居者の声を定期的に集め、即時改善へ反映する

-

SNSや不動産ポータルを活用した新規募集

-

家賃設定や更新条件の見直しによる柔軟な対応

実際、オートロックや宅配ボックス、無料Wi-Fiなど現代ニーズに合った設備導入で賃貸需要を高めるケースが増加しています。入居者ニーズの変化に合わせた施策が満足度向上の鍵です。

修繕費用の長期的見通しとメンテナンス計画 – 予算取りと優先順位づけ

賃貸併用住宅の資産価値を維持し、突然の出費を防ぐには計画的な修繕費の積み立てが不可欠です。自身で管理する場合も、長期的な視点が求められます。

| 項目 | 推奨時期 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 外壁・屋根塗装 | 10〜15年毎 | 防水・美観維持 |

| 給排水設備 | 15年毎 | 配管・給湯器の点検 |

| 共用部リフォーム | 5〜10年毎 | エントランス・階段 |

| 専有部点検 | 退去・定期 | エアコン、床、壁の補修 |

優先順位を決め、毎年の予算に組み込むことが安定経営の基礎となります。余裕資金があるうちに先手で対応する判断力が求められます。

クレーム対応と入居者との生活リズム調整術 – 実際の事例紹介

入居者からのクレーム対応はオーナーの重要な業務です。例えば生活音や設備不具合での相談は迅速な対応でトラブルの拡大を防げます。以下のような流れで進めると効果的です。

- 事実確認と傾聴

- 対応策の提示・迅速な実施

- 再発防止策・定期的な説明会や掲示物で周知

例えば、騒音トラブルでは注意喚起の掲示やマナー冊子の配布で再発を防いだ事例があります。管理会社と連携し、入居者との良好な関係を保つコミュニケーションが賃貸経営の安定に直結します。

専門家インタビューと実体験から学ぶ賃貸併用住宅の真実

建築士や不動産コンサルタントによる後悔回避の秘訣 – 分析とアドバイス

賃貸併用住宅を検討する際、多くの人が見落としがちなのは、建築計画と資金計画の徹底です。建築士は「家賃収入だけを頼ると、空室や家賃下落で返済計画が行き詰まるケースが多い」と指摘します。不動産コンサルタントも、「立地、間取り、将来の賃貸需要を数字で検証し、ローン返済に余裕を持つことが重要」と助言しています。

| 主な後悔ポイント | 具体的な事例 | 対策 |

|---|---|---|

| 空室リスク | 駅から離れた立地で入居が決まらず収支悪化 | 市場調査をもとに立地選定・賃貸需要分析 |

| 生活音トラブル | オーナーと入居者の生活リズムが違いクレーム発生 | プライバシー配慮の間取りと防音強化 |

| 修繕費・維持コスト | 築後10年~で大規模修繕や原状回復の負担増 | 長期修繕計画と積立金の確保 |

事前の計画と管理体制の選定が後悔を防ぐ鍵となります。

成功オーナーの実体験談とリアルな数字の公開 – 実際に役立つ情報

成功しているオーナーの多くは、初期段階からシミュレーションを徹底しています。例えば、都心部にある40坪の新築賃貸併用住宅では、下記のような家賃収入とローン返済計画を立てていました。

| 年間家賃収入 | 4,200,000円 |

|---|---|

| ローン年間返済額 | 3,000,000円 |

| 管理費・修繕積立 | 400,000円 |

| 実質手取り | 800,000円 |

-

初期に入念な家賃設定と間取り計画

-

定期的な空室対策と賃貸需要調査

-

入居者とのコミュニケーションを重視

上記を実践することで長期間安定した経営を実現しています。成功談に共通するのは「早めのリスク把握と管理会社との連携」です。

最新の建築・経営トレンドを踏まえたアドバイス – 将来を見据えた提言

最近は「賃貸併用住宅やめとけ」という声も見られますが、平均的な収入だけでなく、将来的なリスクや10年後20年後の売却・リフォーム計画まで見据えることでトラブルを避けやすくなります。今注目されているのは下記のポイントです。

-

柔軟なリフォームや間取り変更が可能な建築設計

-

住宅ローンや中古物件活用の多様な資金調達方法

-

長期的な賃貸需要やエリア特性の比較・検討

需要が高いエリアを念入りに比較し、将来的な相続・売却も考慮して経営プランを立てることが、安定したオーナーライフへの近道です。長期運用を意識し、専門家への相談やシミュレーションを重ねて負担を最小限に抑えましょう。

知っておきたい賃貸併用住宅に関するよくある質問(FAQ)を自然に盛り込む

賃貸併用住宅の費用と間取り別の価格目安 – 具体的なイメージ作り

賃貸併用住宅の価格は土地の広さや建物の構造、間取りによって大きく異なります。例えば、40坪では3LDK+賃貸2部屋のケースが多く、50坪なら4LDK+賃貸3部屋、60坪以上では二世帯仕様や大型賃貸併設も可能です。

| 坪数 | 一般的な間取り例 | 想定総額(万円) |

|---|---|---|

| 40坪 | 3LDK+1LDK×2 | 5,000~7,500 |

| 50坪 | 4LDK+2LDK×3 | 6,500~9,500 |

| 60坪 | 4LDK+2LDK×4/二世帯仕様等 | 8,000~1億以上 |

土地の場所や建築メーカーによって大きな差が出るため、複数の会社で比較検討することが重要です。また、実例価格や家賃設定の相場も事前に調査しておくと資金計画が立てやすくなります。

年収の何倍までローンが組めるかの基準 – 資金計画の現実

賃貸併用住宅を検討する際、最大どれだけの借入ができるかが資金計画のポイントになります。金融機関は年収の6~8倍を目安に住宅ローン審査を行うのが一般的です。例えば、年収600万円の場合、3,600万~4,800万円前後の借入が標準的です。

ポイントの例

-

年収の8倍以上は審査が厳しくなる

-

賃貸部分の家賃収入見込みが加味されれば、さらに上積みが期待できる

-

金融機関によって評価方式が異なるため、複数機関で条件を比較すると有利

無理のない返済計画の実現には、諸費用や空室リスクも組み込んだシミュレーションが必須です。

住宅ローンが通らない場合の理由と対策 – 想定外事例とその乗り越え方

賃貸併用住宅で住宅ローンが組めない主な理由は、自宅面積が全体の半分未満、大きすぎる賃貸部分、勤続年数や信用情報の問題などが考えられます。自宅部分が過半数を満たしていないと「住宅ローン」扱いではなくなり、金利の高いアパートローンになることがあるため注意が必要です。

対策リスト

-

設計段階で自宅部分が過半数となるよう間取り比率を調整

-

勤続年数や信用情報の見直しを実施

-

専門家にローン相談を依頼し、複数金融機関の提案内容を比較

住宅ローン審査は事前対策で通りやすくなるため、しっかり準備を進めましょう。

40坪・50坪・60坪の賃貸併用住宅の間取り比較 – バリエーション提案

土地の広さごとに理想の間取りを比較・検討することが大切です。以下のパターンが参考になります。

| 坪数 | 間取りパターン | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 40坪 | 3LDK+1R×2または2LDK×1 | 自宅も広く賃貸も効率的 |

| 50坪 | 4LDK+2DK×2または1LDK×3 | 賃貸需要の高い組合せ |

| 60坪 | 4LDK+2LDK×3+事務所スペース | 長期安定経営が可能 |

近年はファミリータイプの賃貸部分や、防音仕様・プライバシー確保にも注目が集まっています。用途やニーズに合うプラン設計が後悔を防ぎます。

賃貸併用住宅の中古市場での注意点と成功例 – 現場で起きること

中古の賃貸併用住宅は、購入価格が抑えられる半面、建物の瑕疵や入居者トラブル、将来の修繕コスト、住宅ローンの適用可否などリスクも多くなります。特に、修繕記録や現入居者との契約内容の詳細確認は必須です。

失敗しない中古購入のポイント

-

物件の管理・修繕履歴を徹底確認

-

入居率や家賃・契約条件を事前に調査

-

専門家による建物診断を活用

成功例として、築浅物件をリフォームし家賃設定を見直すことで収支改善に成功したケースが増えています。

家賃収入と経営収支の安定化方法 – 持続的運用の実践知

賃貸併用住宅の安定経営には、空室リスクの低減・家賃相場の見直し・管理会社の選定が重要です。

安定経営のポイント

-

定期的に地域家賃相場をチェックし、適切な家賃設定を行う

-

空室保証やサブリースの活用も視野に入れる

-

信頼できる管理会社・メンテナンス業者と長期契約を結ぶ

実際に、10年以上にわたり満室経営を実現しているオーナーは、自分でも収支確認を怠らず、入居者のニーズに迅速対応しています。長期の資産運用という観点でも安定した家賃収入を得る体制づくりが大切です。

徹底検証!賃貸併用住宅で後悔リスクを防ぐためのチェックリストと比較表

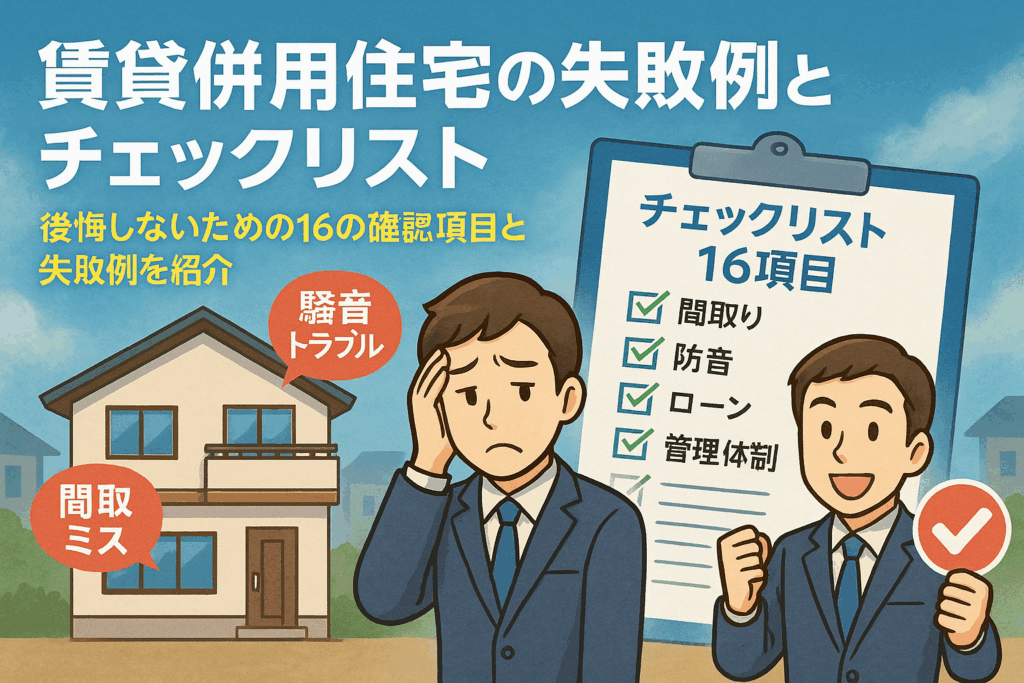

後悔しないために必ず確認すべき16項目のチェックリスト – 計画段階から実践まで

賃貸併用住宅を検討する際、リスクや後悔ポイントを事前にチェックすることが極めて重要です。計画段階から実践、運用面まで細かく確認すべき16項目を下記でまとめます。

| チェック項目 | 主な確認内容 |

|---|---|

| 土地の立地・駅距離 | 賃貸需要・将来性が見込める場所か |

| 収益性とローン返済計画 | 家賃収入と返済シミュレーションの現実性 |

| 自宅部分の快適性・プラン | 生活音・プライバシー確保や日当たり |

| 賃貸部分の間取り | 地域ニーズに合った間取りや設備か |

| 建築会社・ハウスメーカー選定 | 実績・信頼性・サポート内容 |

| 中古物件の場合の修繕履歴 | 欠陥・老朽化や修繕費の有無 |

| 管理会社の選び方 | 空室対策やトラブル時の対応力 |

| 税金や保険費用の把握 | 固定資産税・火災保険などの見通し |

| 空室リスク管理 | 募集方法・適正賃料の設定 |

| 利用するローンの種類 | 住宅ローンの使える範囲・条件 |

| 返済負担と生活費の両立 | 日々の生活費と事業資金のバランス |

| 将来の相続や売却のしやすさ | 評価額や売却需要を事前に確認 |

| 必要な設備・アフターフォロー | 長期に快適な住環境を維持できるか |

| 法律や規制の調査 | 用途地域・建築基準や賃貸に必要な届け出 |

| 近隣住民との関係 | 事前のコミュニケーション・トラブル時の備え |

| 実際の体験談や事例の収集 | 失敗・成功例や口コミをリサーチ |

上記のチェックリストを活用することで、事前に重要なリスクを把握し失敗を回避しやすくなります。特に中古物件や都市部の物件では、更なる慎重な調査が不可欠です。

収益性・安全性・生活快適性を比較した具体事例の表解説 – 判断材料の提示

賃貸併用住宅の失敗や後悔を避けるには、実際の事例を複数軸で比較することが効果的です。以下の表では収益性・安全性・生活快適性の視点で実例を比較し、検討時の材料を明示します。

| 事例 | 収益性 | 安全性 | 生活快適性 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 郊外の新築住宅 | 家賃収入やや低い | 空室リスクやや高い | 広さ・静かさで快適 | 賃貸需要を重視した計画が必要 |

| 都心3階建て物件 | 高利回り | 住宅ローン審査が厳しい | 日当たりや騒音対策が課題 | プライバシー対策が必須 |

| 中古リフォーム済物件 | 初期投資を抑えやすい | 設備トラブル・メンテ費用注意 | 築年数・室内の快適性を要確認 | 長期の資産価値を精査 |

ポイント:

-

収益重視なら都心部や人気エリア

-

安心のためには物件調査や優良管理会社が不可欠

-

住み心地を重視する場合は間取り・構造の細部までこだわる

複数ハウスメーカーのプラン比較のポイント – 選び方の視点と基準

ハウスメーカーや建築会社選びは後悔を防ぐ最大のポイントです。比較時は価格や保証だけに偏らず、下記の点に注意して選定してください。

-

設計力の高さ:間取りの自由度、遮音・動線・収納力

-

コストバランス:本体価格だけでなく、標準設備や追加費用

-

賃貸部分の市場適合性:ファミリー向け・単身向けなどターゲット層との一致

-

アフターサービスと保証:修繕費用の見通し、入居後の対応力

-

実績や口コミ:施工例や利用者レビューでの評価

| 選定基準 | 比較ポイント | 事前確認事項 |

|---|---|---|

| 価格・費用 | 本体価格+追加費用+管理費 | 見積もり条件、詳細項目 |

| 標準仕様とオプション | 設備、断熱、耐震性など | オプション費用の内訳 |

| 賃貸ニーズ適合性 | 間取りや広さ、設備仕様 | 地域の賃貸需要 |

| 保証とサポート体制 | 保証年数・対応範囲 | メンテナンス対応の内容 |

| 施工・引渡し実績 | 完成物件例やトラブル対応 | 見学・体験談の収集 |

メーカーを選ぶ際は、単なる価格比較ではなく、将来的な資産価値・入居者ニーズまで見据えた選択を行うことが肝要です。失敗しないプランニングのため必ず複数社を比較し、納得のいくパートナーを選ぶことが後悔を防ぐ近道です。

賃貸併用住宅の将来展望と長期経営のためのリスク管理戦略

10年後・20年後の賃貸需要と建物老朽化予測 – 長期視点の計画と対応

賃貸併用住宅は長期間にわたり安定した収入を見込める不動産活用法ですが、10年後・20年後を見据えた計画が重要です。将来的な賃貸需要の予測は、人口動態や地域の開発動向によって大きく変わるため、エリアの需給バランスの継続的な調査が不可欠です。建物の老朽化対策も重要で、10年・20年単位の大規模修繕費や設備の更新計画を事前に積立し管理します。

おすすめのチェックポイントをリスト化します。

-

周辺エリアの人口推移・開発計画を定期的に確認

-

設備・共有部分の長期修繕計画を策定

-

10年・20年後の収支シミュレーションを作成

-

リフォーム・リノベーション予算を積極的に検討

入居者ニーズの変化も予測し、間取り変更可能な設計やバリアフリー化などの付加価値も大切なポイントとなります。

法改正や税制変更が経営に与える影響 – 中長期で押さえるべき環境変化

不動産投資型住宅は、法改正や税制改定の影響を受けやすいため、最新の法規制や税制動向を把握することが欠かせません。住宅ローン控除の見直しや固定資産税率の変動、耐震基準強化や省エネ基準の新設などが代表的です。

主な変更に対する影響と対策を下記テーブルにまとめます。

| 観点 | 影響例 | 必須の対応策 |

|---|---|---|

| 住宅ローン控除 | 範囲縮小や条件厳格化 | 金利の見直し、借入計画の修正 |

| 固定資産税 | 評価額見直しで税額増加の可能性 | 節税シミュレーションの実施 |

| 建築基準法 | 耐震/断熱強化によるリフォーム義務化 | 長期修繕計画への反映 |

このように、常に関連法令や税制の変更をウォッチし、専門家への定期相談による情報のアップデートやシミュレーション作成を積極的に行うことで、経営リスクを最小化することができます。

空室リスク対策の新しい手法とテクノロジーの活用 – 最新事例の紹介

空室リスクは賃貸併用住宅オーナーにとって最大の不安要素です。近年はデータ活用やテクノロジーを利用した対策が急速に進化しています。需要予測AIや賃料自動最適化ツール、オンライン内見、スマート鍵などの導入が増加し、これらが入居率向上やリーシング期間短縮に貢献しています。

導入効果の高い対策リスト

-

賃貸需要AI分析の活用でターゲット層・家賃設定を最適化

-

オンライン内見やWeb募集強化で幅広い入居者層へアプローチ

-

スマートロック導入で資産価値・防犯性を向上

-

管理会社との連携強化によるクレーム・トラブル迅速対応

地道な管理業務の質向上や定期的なリフォーム・設備刷新も、長期的な満足度・競争力アップには不可欠です。市場動向に合わせて積極的なアップデートを実施する姿勢が、安定経営のポイントとなります。