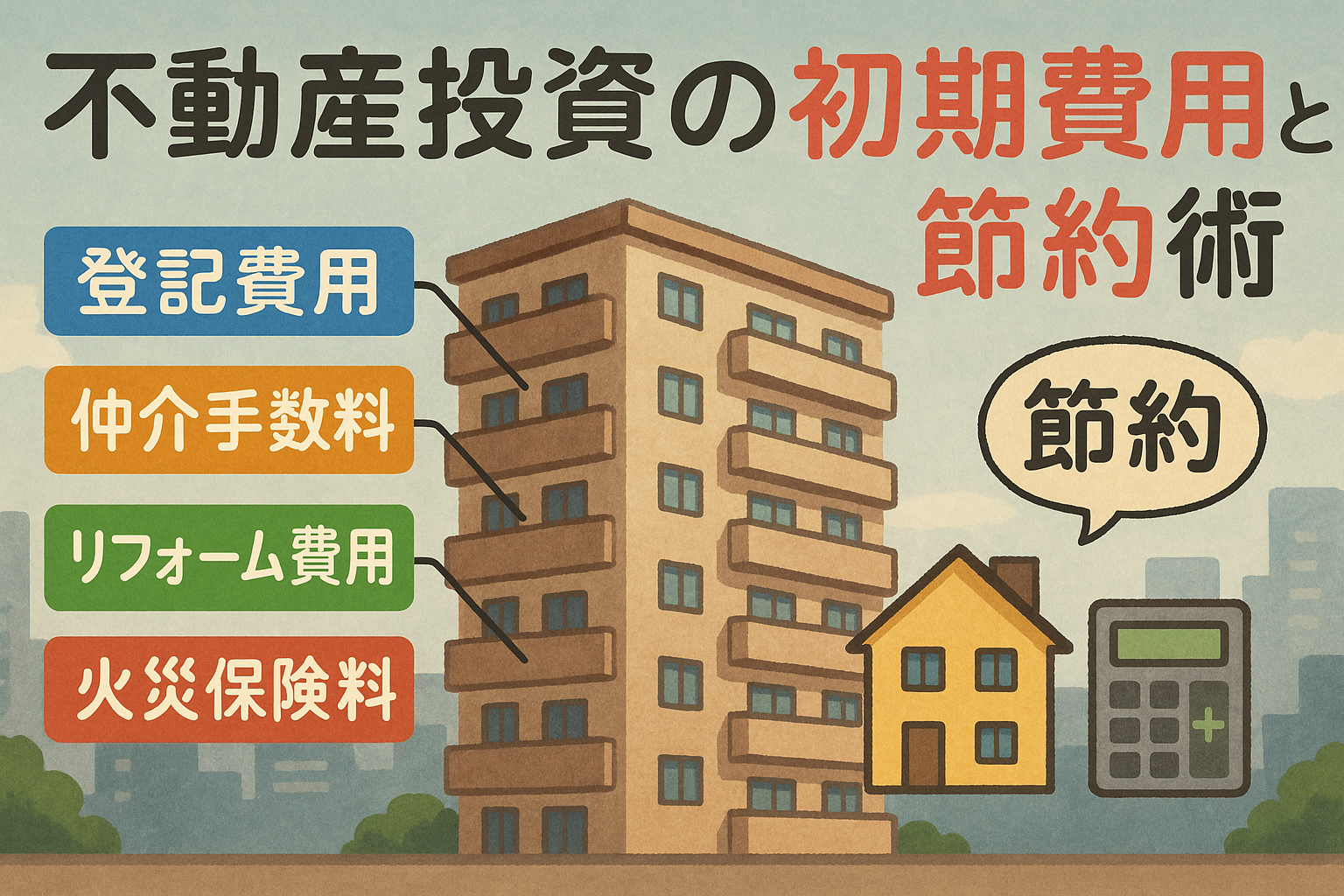

不動産投資を検討する際、「初期費用って一体いくら必要なんだろう?」と不安に感じていませんか。物件価格の【約6~10%】が目安とされており、たとえば【2,500万円】の中古ワンルームマンションなら、諸費用を含めて150万~250万円前後が標準的な初期費用です。しかし、この内訳には頭金・融資事務手数料・保証料・仲介手数料・火災保険・登記費用・各種税金など、知らなければ損をする多様な項目が含まれます。

「思った以上に費用がかかった」「最初から全体像を知っておきたかった」と後悔する声も少なくありません。特に物件種別やエリア、金融機関の条件によっても金額が大きく変動します。近年は建築費や保険料の高騰も影響し、初期費用の負担増加が続いているのが現状です。

このページでは、公的統計や実例データをもとに必要な初期費用の中身を徹底解説します。さらに賢い節約術からシミュレーション方法まで網羅しているので、「余計な出費で後悔したくない」「損失回避したい」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの「納得できる資金計画」をつくるための必須情報がここにあります。

- 不動産投資には初期費用がどれくらい必要か?基礎知識と全体像の徹底解説

- 物件タイプ別に不動産投資初期費用をシミュレーション!具体的数値例で徹底解説 – ワンルームマンションと一棟アパートの違いや中古・新築別の比較

- 不動産投資初期費用の経費計上ルールと節税ポイント – 確定申告に活かせる初期費用の取り扱いを詳しく解説

- 初期費用ゼロや頭金なしで不動産投資を始める現実的な方法とリスク – 若年層・サラリーマン目線で解説

- 不動産投資初期費用を抑える具体的節約テクニックと効果的な交渉術 – 実際に使える方法を豊富に紹介

- 不動産投資初期費用を踏まえた資金計画の立て方と資金調達の具体的方法 – 物件価格と初期費用を含めた全体予算設計

- 不動産投資初期費用に関わるリスクと運用中に発生しうる出費への備え – 長期運用を見据えた総合的な費用管理

- 不動産投資初期費用に関するよくある質問を専門家視点で整理 – ユーザーの疑問に網羅的に対応

- 最新データとトレンドを踏まえた不動産投資初期費用の動向と今後の見通し – 市場変動と費用増減の背景

不動産投資には初期費用がどれくらい必要か?基礎知識と全体像の徹底解説

不動産投資を始める際、どれくらいの初期費用が必要かは多くの方が気になるポイントです。物件によって差はありますが、物件価格の8%〜30%程度が一般的な目安とされており、内訳も多岐にわたります。費用項目を正しく把握することで、失敗や資金ショートのリスクを減らせます。

主な費用には、購入時に発生する「頭金」「各種税金」「登記費用」「仲介手数料」などがあります。さらに、火災保険や管理費などの諸費用も計画に含めておくことが大切です。ここからは、細かな費用項目とその相場をわかりやすく解説します。

不動産投資初期費用の主な費用項目とその内訳

多くの方が初期費用の内訳や平均、節約方法まで気になるはずです。代表的な費用を一覧化しました。

| 項目 | 内容 | 一般的な相場・特徴 |

|---|---|---|

| 頭金・手付金 | 購入時の現金払い | 物件価格の10~20%前後 |

| 仲介手数料 | 仲介会社への報酬 | 物件価格の約3%+6万円 |

| 登記費用 | 登録免許税や司法書士報酬 | 数万円〜数十万円 |

| 印紙税 | 契約書に貼る印紙代 | 数千円〜数万円 |

| 融資関連費用 | 事務手数料や保証料など | 借入額の2~4%が目安 |

| 税金 | 不動産取得税・固定資産税など | 取得税は評価額の3~4%、前払いの場合も有 |

| 保険料 | 火災保険・地震保険 | 5年数万円〜 |

これらの費用は物件規模や立地によって大きく異なります。実際の支出は事前のシミュレーションが重要です。

頭金・手付金とは?必要な資金と相場感の具体例

頭金や手付金は、不動産購入を進めるうえで必要不可欠な現金支出です。頭金は物件価格の10~20%程度が目安となる場合が多く、金融機関の審査や物件の種類によってはこれより少額または多額となることもあります。

例えば3,000万円のマンションなら頭金は300万~600万円、手付金は一般的に5~10%(150万~300万円)ほどになります。頭金が多いほどローン負担が減るため、資金計画時は余裕を持った金額設定が大切です。

融資関係費用(融資事務手数料・保証料)の仕組みと銀行ごとの違い

融資を利用する際には、金融機関へ事務手数料や保証料の支払いが必須です。事務手数料は3万~11万円程度が相場で、保証料は借入額の2~4%ほどが一般的です。銀行によって計算方法や無料キャンペーンの有無が異なるため、事前に複数行で比較検討するとコスト削減に繋がります。

金利や融資条件だけでなく、初期費用の違いにも着目することで、総支払額を最適化することができます。

仲介手数料・登記費用(登録免許税・司法書士報酬)の計算方法と節約ポイント

仲介手数料は取引価格の3%+6万円(上限)が原則です。2,000万円の物件なら、66万円が目安となります。登記費用は登録免許税(国に支払う税金)と司法書士報酬があります。登記費用は種類や物件規模で幅がありますが、目安は20万円~30万円が一般的です。

節約ポイントは「仲介手数料割引キャンペーン」を実施している仲介会社の利用や、司法書士報酬の相見積もりでコストを抑える方法が挙げられます。

各種税金(印紙税・不動産取得税・固定資産税等)の基本と軽減措置の有無

不動産の売買契約では印紙税が数千~数万円必要です。さらに不動産取得税は評価額の3~4%程度で、契約後に一度だけ発生します。固定資産税は毎年かかる税金で、購入後初回は日割り精算する場合が多いです。

新築・中古や居住用・投資用など物件種別によって税金の軽減措置が適用できる場合もあります。買取前に適用条件を役所や専門家に確認しましょう。

保険料や運用開始後の諸費用も把握しよう

火災保険や地震保険への加入は必須で、保険料は5年で数万円が目安です。ローン利用時は保険加入が条件となることも多いです。また、物件取得後は管理費・修繕積立金・賃貸管理手数料などが継続的に発生します。

これらのコストは初年度だけでなく長期で継続するため、運用シミュレーション時にはランニングコストも含めて試算しておくと安心です。各種費用や管理会社による違いも事前に比較検討することが重要です。

物件タイプ別に不動産投資初期費用をシミュレーション!具体的数値例で徹底解説 – ワンルームマンションと一棟アパートの違いや中古・新築別の比較

ワンルームマンション投資における初期費用実例と費用構成の特徴 – 実例を用いて具体的な費用感を提示

ワンルームマンション投資では、物件価格の約8~12%が初期費用の目安となります。例えば、2,000万円の新築ワンルームの場合、初期費用の内訳例は以下の通りです。

| 費用項目 | 内容 | 目安額 |

|---|---|---|

| 頭金 | 購入価格の5~10% | 100~200万円 |

| 仲介手数料 | 物件価格の約3%+6万円 | 約66万円 |

| 登記費用・司法書士 | 権利移転/設定費用 | 約20万円 |

| ローン事務手数料 | 借入時 | 約5~10万円 |

| 保険関連 | 火災・地震保険 | 約3~8万円 |

| 不動産取得税/印紙税 | 各種 | 約5~10万円 |

合計:約200~300万円(物件価格の8~15%)

特に新築は頭金が必須となるため、自己資金ゼロでの不動産投資は現実的ではありません。

一棟アパート・マンション投資で必要となる初期費用の目安と差異 – 投資タイプごとの違いを明確化

一棟アパート・マンションの投資は規模が大きく、初期費用も高額になります。物件価格の10~15%を見込むことが一般的です。仮に7,000万円の中古アパートを購入する場合、必要な初期費用の目安を示します。

| 費用項目 | 概要 | 目安額 |

|---|---|---|

| 頭金 | 物件価格の約10% | 約700万円 |

| 仲介手数料 | 法定上限 | 約231万円 |

| 登記・司法書士費用 | 登記・抵当権など | 約40万円 |

| ローン関係費用 | 融資手数料など | 約20万円 |

| 取得税・保険料等 | 各種 | 約30万円 |

合計:約1,000万円前後(物件価格の13~15%)

一棟投資は維持管理費や修繕積立金も将来的に発生するため、初期費用以外の資金も確保しておくことが望ましいです。

新築・中古物件で変わる初期費用のパターンと注意点 – 状態別・築年数別の費用特徴

新築と中古では初期費用の構成と金額に違いがあります。

新築の特徴

-

設備保証やアフターサービス付き

-

保険や登記費用は一定額で予測しやすい

-

頭金が高めで、価格全体に対して税金や手数料が加算されやすい

中古物件の特徴

-

頭金負担は物件によって変動大

-

リフォーム・修繕費用が別途必要な場合も

-

築年数が古いほど火災保険料や修繕積立金の負担増

中古は購入価格が抑えられる一方、隠れたコストに注意が必要です。新築では初期の修繕リスクは低いですが、購入時の自己資金比率が高くなる傾向があります。

実践!エクセルやオンラインツールでできる不動産投資初期費用のシミュレーション入門 – ツール活用での費用試算ノウハウ

不動産投資の初期費用やランニングコストは、エクセルや無料のオンラインシミュレーションツールを活用して簡単に計算できます。

主な入力項目は以下の通りです。

-

物件価格

-

融資額・返済期間・金利

-

頭金

-

仲介手数料・登記費用

-

保険料・税金

ツールによるシミュレーションのメリットは、費用総額や毎月の返済額、利回りが即座に可視化できる点です。複数の物件比較も手軽に行えるため、最適な投資戦略を立てるために積極的に利用しましょう。

各種ローン返済計画のシミュレーション例と資金繰りイメージの持ち方 – 実践的な資金計画の紹介

返済計画を立てる際は、ローン返済額だけでなく、管理費や修繕積立金、固定資産税なども毎月の支出として考慮することが重要です。

| 項目 | 概要 | 毎月の目安 |

|---|---|---|

| ローン返済額 | 元利均等返済 | 約7~10万円 |

| 管理費・修繕費 | 建物の規模や築年数で変動 | 約1~3万円 |

| 固定資産税 | 地域や物件規模による | 約0.5~2万円 |

資金計画を具体化することで、キャッシュフローの安定や突発的な支出への対応力が高まります。余裕を持った資金繰りが、不動産投資を成功に導くポイントとなります。

不動産投資初期費用の経費計上ルールと節税ポイント – 確定申告に活かせる初期費用の取り扱いを詳しく解説

不動産投資初期費用で経費計上できる費用・できない費用の区別 – 経費分類の明細と算入例

不動産投資の初期費用は全てが経費となるわけではありません。経費計上可能なものと資産計上が必要なものを正しく分類することで節税にもつながります。

経費算入が認められる主な費用は以下の通りです。

| 費用項目 | 経費計上の可否 | ポイント |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | ○ | 不動産業者へ支払う手数料は経費になる |

| 登記費用・司法書士報酬 | ○ | 権利移転や担保設定にかかる費用は経費 |

| ローン事務手数料・保証料 | ○ | 金融機関への支払いも経費 |

| 印紙税 | ○ | 売買契約書等に必要 |

| 不動産取得税・登録免許税 | ×(原則) | 資産取得費用として資産計上 |

| 建物購入代金・土地代金 | × | 固定資産として計上し減価償却対象 |

一部は減価償却で費用化されるので、区分の誤りに注意が必要です。

確定申告で抑えておきたい初年度の特別な処理と注意点 – 実務でつまずきやすい点を解説

初年度の確定申告では初期費用の経理処理が複雑になりがちです。

特に取得費や減価償却期間の開始時期、費用算入時期に注意を払う必要があります。

-

建物購入代金やリフォーム費用は耐用年数で減価償却処理されます。

-

初期費用の一部は「開業費」や「支払手数料」として、まとめて費用計上します。

-

収入発生前の費用も正しく仕訳し、申告遅れや過大控除のリスクを避けることが大切です。

初年度特有のイレギュラーな費用が多いため、領収書や契約書類は分類整理して保管を徹底しましょう。

事務手数料・仲介手数料・税金など経費計上の実務的留意事項 – 実際の経費処理ノウハウ

事務手数料や仲介手数料などは、取得時の支払時点で経費に計上できます。

しかし、税金の中には経費にならないものもあります。

-

ローン関連の事務手数料・保証料は「支払手数料」として計上。

-

登記や登録免許税は資産計上が求められるため、損金参入のタイミングに注意します。

-

仲介手数料や火災保険料は取得年の必要経費となる場合が大半です。

経費区分が不明確な場合は専門家に相談し、漏れや二重計上を防ぎましょう。

節税目的で利用される裏技的手法とリスクの理解 – リスク解説と実例を踏まえた留意点

不動産投資の節税対策として初期費用を最大限経費算入したいというニーズが増えています。

実際には、グレーな経費処理や過大な経費計上にはリスクが伴う点も多く認識すべきです。

-

修繕費と資本的支出の区分は国税庁が厳しくチェックします。

-

取得費を無理に経費化しようとすると、将来の売却時に譲渡所得課税が重くなる可能性もあります。

-

資産計上すべき費用を経費認定すると税務調査リスクが跳ね上がるため、根拠資料の保管や税理士への確認が必須です。

節税の裏技を活用する際は、リスクとメリットを天秤にかけ、正確な処理を徹底しましょう。

初期費用ゼロや頭金なしで不動産投資を始める現実的な方法とリスク – 若年層・サラリーマン目線で解説

不動産投資を初期費用ゼロや頭金なしで始めることは一見魅力的ですが、現実には慎重な判断が欠かせません。最近では金融機関によるフルローンやオーバーローンの仕組みが注目されていますが、誰でも利用できるわけではありません。特にサラリーマンや若年層は安定した収入や信用力が評価されますが、物件や融資内容によって大きく条件が異なります。フルローンが組めたとしても、登記費用や火災保険料などの初期諸費用が別途必要となる場合が多いため、最低限の自己資金が求められるケースが現実的です。長期の返済や空室リスクも見据え、総合的な資金計画が重要です。

融資をフルローンに近づけるための手法と限界 – フルローンの実現性と現実的な範囲

フルローンに近づけるためには、まず金融機関が重視する属性を満たすことが必要です。例えば下記のような要素が評価のポイントとなります。

-

職業と収入の安定:サラリーマンや公務員は有利

-

自己資金の保有額:資産背景が評価対象に

-

投資対象の物件評価:資産価値や利回りが高い物件

-

過去の借入実績:信用情報が良好であること

ただし、すべての経費を融資できる金融機関は少数です。頭金ゼロを実現できても、登記費用や保険料などの諸費用は現金での用意が必要なケースがほとんどであり、フルローンの申し込みは審査も非常に厳しくなっています。

初期費用なし投資の仕組み判別と利用例 – 過去の実例と制度説明

初期費用なしの投資では、物件価格の100%超を融資する「オーバーローン」や、一部提携ローンによる諸費用カバーの仕組みが活用されます。過去には金融機関の柔軟な判断により、諸費用までもカバーするケースがありました。最近では厳格化の傾向がありますが、条件をクリアできれば一部金融機関や地方銀行で制度の利用が可能です。その際にも融資額の範囲や審査基準、担保評価など複数のチェックが入るため、最新情報を得た上で専門家に相談するのが賢明です。

頭金なし・初期費用少額で購入可能な物件や金融機関条件 – 購入時の条件や戦略

頭金なしや初期費用を最小限で投資する場合、物件や金融機関の選び方が重要です。代表的な戦略を挙げます。

-

価格帯が低めの中古ワンルームマンション

-

築年が浅く資産価値が維持できそうな物件

-

都心部など賃貸需要の高いエリア

-

サラリーマン向けに融資枠が広い金融機関の利用

下記のような条件を確認しましょう。

| 購入タイプ | 初期費用目安 | 主な融資先 |

|---|---|---|

| 中古ワンルームマンション | 30万~80万円台 | 地方銀行、信用金庫 |

| 新築区分マンション | 50万~150万円台 | 大手都銀、ネット銀行 |

| 一棟アパート | 100万円以上 | 地方銀行、ノンバンク |

物件によっては金融機関と提携された諸費用ローンを活用できる場合もあります。

低資金ユーザーが陥りやすい罠と回避策 – よくある失敗と防止策の紹介

初期費用や頭金を極力下げて不動産投資を始める場合、以下のような落とし穴に注意が必要です。

-

キャッシュフローが悪化しやすい

-

想定外の修繕や空室で資金繰りに苦慮

-

表面利回りだけで判断し、実質収益が低下

これを防ぐには、現実的な家賃収入のシミュレーションや、空室リスクとランニングコストの把握、確定申告で経費計上できる支出の精査が不可欠です。また、所有後も定期的に資金計画を見直し、無理のない範囲で投資を進めることが安全な運用には欠かせません。

不動産投資初期費用を抑える具体的節約テクニックと効果的な交渉術 – 実際に使える方法を豊富に紹介

不動産投資を効率良く始めるには、初期費用の節約が大きなポイントです。無駄のない資金計画でスタートするためには、各種費用の内訳を理解し、適切な交渉や比較を進めることが重要です。下記のテクニックや交渉術を活用することで、物件購入時の資金負担を大きく軽減できます。見逃されがちな節約ポイントも網羅し、損をしない投資を実現しましょう。

仲介手数料の交渉・減額交渉の成功例と交渉時のポイント – 実践例を交えた交渉成功パターン

不動産投資の初期費用の中でも「仲介手数料」は大きな割合を占めます。通常、物件価格の3%+6万円が上限とされますが、以下の工夫で減額が期待できます。

-

両手仲介時(売主業者が同じ)の交渉:他社とも比較している旨を伝える

-

複数の業者へ相見積もり:手数料の値引き提案が生まれやすい

-

支払いタイミングの調整交渉:負担軽減や分割も相談可能

例)ワンルームマンション投資で100万円以上の減額に成功した事例もあり、誠実な態度と事前の情報収集が鍵となります。

売主業者物件を狙うメリットと良質な業者の見つけ方 – 費用圧縮のための戦略的視点

売主が直接販売する物件(売主物件)は仲介手数料が不要なため、費用を大きく節約可能です。主なメリットは以下の通りです。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 初期費用の削減 | 仲介手数料が発生しない |

| 交渉が簡潔 | 売主と直接条件交渉ができる |

| 追加サービスの可能性 | アフターサービス等が充実しやすい |

良質な業者は信頼できる実績や公開情報の豊富さ、担当者の説明の丁寧さで見極めましょう。

火災保険料・司法書士報酬を抑えるための複数見積もり活用法 – 効果的な比較・交渉法を解説

火災保険や司法書士報酬は業者ごとに料金差があります。費用を抑えるためには以下の方法が有効です。

-

火災保険は複数社に見積もり請求し補償内容を比較

-

司法書士も自分で外部から依頼し見積もり比較

-

保険の補償範囲や年数を最適化して無駄な出費を避ける

比較後、内容と価格のバランスを重視して選ぶことで、過剰な費用を支払わずに済みます。

購入タイミング・物件の選定による初期費用軽減トレンド – 賢いタイミング判断のポイント

物件の選定や購入時期によっても初期費用は大きく変動します。下記のようなトレンドを意識しましょう。

-

決算期や新年度前の販売キャンペーン活用

-

中古物件やリノベ物件は独自の割引がある場合も

-

複数戸購入時の価格交渉で割引を狙う

時期や特典を上手く活用し、選択肢を広げて比較検討することで余計な費用をカットできます。

節約し過ぎるリスクとバランスの重要性 – バランス感覚をもった節約法の助言

初期費用の節約は賢明ですが、過度なコスト削減は将来のトラブルや損失に繋がるリスクがあります。

-

信頼性の高い専門家や業者選びを最優先に

-

設備や保証の質も重視

-

適切なコストカットと品質担保の両立

投資成功には、安さだけでなく堅実な判断・バランスの良い資金管理が大切です。

不動産投資初期費用を踏まえた資金計画の立て方と資金調達の具体的方法 – 物件価格と初期費用を含めた全体予算設計

投資用物件を購入する際は、物件価格だけでなく、頭金や諸費用まで加味した全体予算の設計が欠かせません。初期費用には仲介手数料や登記費用、ローン関連費用、税金、保険料など幅広く発生します。特に「物件価格の10~20%」が初期費用の目安とされ、サラリーマンによる資産形成やワンルームマンション投資でも例外ではありません。返済計画と資金調達を組み合わせて長期の運用に耐えうる予算設計がポイントとなります。

物件価格確定後の精密な初期費用予算設計の進め方 – 資金計画の具体的な流れ

物件価格が決まったら、以下の流れで初期費用を算出します。

- 物件価格に対する必要頭金の算出

- 仲介手数料・登記費用・印紙税・ローン事務手数料の計算

- 火災保険・地震保険・不動産取得税など各種保険料・税金を見積り

- 総額を一覧化し資金計画を作成

以下のテーブルで主要な初期費用項目とおおよその目安を示します。

| 費用項目 | 目安 | 内容例 |

|---|---|---|

| 頭金 | 物件価格の10-20% | 融資額による |

| 仲介手数料 | 物件価格の3%+6万 | 上限あり |

| 登記費用 | 数十万円 | 司法書士報酬含む |

| 融資事務手数料 | 数万円~数十万円 | 金融機関ごとに異なる |

| 火災保険・地震保険 | 数万円~数十万円 | 物件内容に連動 |

| 不動産取得税 | 数万円~数十万円 | 軽減措置あり |

初期費用の積算は、資金計画を左右する大切なポイントです。

不動産投資ローンと自己資金のバランス最適化手法 – 各資金源のメリット・デメリット

自己資金とローンの割合によるリスク・リターンの違いをしっかり理解し、無理のないバランスで調達しましょう。

- 自己資金多め

メリット:月々の返済負担軽減、金利優遇の可能性

デメリット:手元資金を大きく減らす

- ローン多め

メリット:手元資金を温存でき、複数物件へ分散投資も可

デメリット:返済負担増大、審査が厳しくなる場合あり

物件タイプや自身の収入状況、返済能力にあわせて最適な比率を選ぶことが重要です。

資金調達の種類(銀行融資・親族からの借入・クラウドファンディングなど)の比較 – 多様な調達手段のまとめ

資金調達方法として代表的なものを比較します。

| 資金調達方法 | 特徴・メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 銀行融資 | 低金利・高額融資が可能 | 審査基準が厳しい |

| 親族からの借入 | 柔軟な返済条件・金利優遇 | 人間関係への影響 |

| クラウドファンディング | 少額から投資スタート可・審査ハードル低め | 投資対象・収益性要確認 |

複数の資金源を組み合わせることで、リスク分散と効率的な資金繰りが実現します。

若いうちから始める資金計画の設計例 – 事例を交えたキャリア別計画法

20代や30代の早期スタートは、長期運用による収益最大化のメリットがあります。例えばサラリーマンの場合、毎月の積立や副業収入を使って頭金を蓄え、融資を活用しつつ1室目からコツコツ運用を目指す方が増えています。資金調達例として、銀行ローンと自己資金を50:50で分ければキャッシュフローに余裕を持ちやすくなります。早期投資の経験値は、その後の資産拡大にも有利に作用します。

必要書類・審査プロセスの事前準備リスト – 資金調達に必要な手順

資金調達のためには、各種書類や審査対応が必須です。

-

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

-

収入証明書(源泉徴収票・確定申告書等)

-

物件の概要資料(販売図面・見積書)

-

資産状況(預金通帳写し・保有資産の証明等)

銀行融資ではこれらに加え、事業計画書やローン審査申請書も求められます。各種書類は早めに準備し、スムーズな審査と資金調達を実現しましょう。

不動産投資初期費用に関わるリスクと運用中に発生しうる出費への備え – 長期運用を見据えた総合的な費用管理

不動産投資を始める際、初期費用だけに目を向けるのではなく、その後のランニングコストや突発的な出費リスクもしっかり織り込んだ長期的な費用管理が不可欠です。特に物件購入後は、想定外の修繕や管理費の急増、リフォーム、大規模修繕などが発生する場合があります。こうしたコストを事前に見積もり、想定外の資金流出に備えて準備を進めることで、投資の失敗リスクを下げることができます。

下記のテーブルでは、主な不動産投資の初期費用と運用中に必要となる費用をまとめています。

| 費用名 | 内容 | 発生タイミング | 備考 |

|---|---|---|---|

| 頭金 | 物件価格に対する自己資金 | 購入時 | 10〜20%が目安 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への報酬 | 購入時 | 上限は物件価格の3%+6万円 |

| 登記費用 | 登録免許税・司法書士報酬 | 購入時 | 数十万円〜 |

| 不動産取得税 | 取得時に支払う税金 | 購入後 | 軽減措置あり |

| 管理費・修繕積立金 | 共用部分・将来的な修繕のための積立金 | 月次・年次 | 年1回〜月1回徴収 |

| 修繕費 | 設備交換やリフォーム等が必要な場合の費用 | 随時 | 突発的に発生 |

| 保険料 | 火災・地震保険の保険料 | 購入、更新時 | 物件による |

予想外の修繕費・管理費負担に備えるための資金準備 – 緊急出費対策のポイント

急な設備トラブルや大規模修繕、入居者の退去時の原状回復などで予想外の出費が発生しやすいのが不動産投資の特性です。特に築年数の経ったアパートやマンションでは、設備や建物自体の修繕リスクが高まります。以下のような対策が有効です。

-

自己資金に余裕を持たせる

-

修繕積立金や管理費を定期的に積み立てる

-

事前に修繕履歴や老朽度を点検し、見積額を確認する

-

複数の業者から見積もりを取得して比較する

このように、資金計画に余裕を持たせておくことで、突発的な支出によるキャッシュフロー悪化を未然に防げます。

表面利回りと実質利回りの違いが示すトータル収支の見極め方 – 収支把握の具体的基準

表面利回りと実質利回りの違いを理解していないと、不動産投資での収支見誤りに繋がる可能性があります。表面利回りは家賃収入を物件価格で割った数値で、ランニングコストを考慮していません。対して実質利回りは、実際の経費や空室リスクを差し引いた後の収益性を表します。

| 利回りの種類 | 計算方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 表面利回り | 年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100 | 比較がしやすい | 経費・空室リスク考慮外 |

| 実質利回り | (年間家賃収入−諸経費) ÷ 初期費用総額 × 100 | 投資の実力を正確に把握できる | 経費や実績把握が重要 |

物件選定や資金計画では、実質利回りを必ず確認し、シミュレーションツールの活用やエクセルでの収支予測が有効です。

失敗事例から学ぶ初期費用の過小見積もりリスク – 代表的な失敗例の紹介

初期費用の見積もりが甘いと、その後の運用計画が大きく狂い、資金ショートや赤字経営に陥るリスクがあります。代表的な失敗例として次のようなケースが挙げられます。

-

物件購入後に設備の一斉交換が必要になり多額の出費負担が発生

-

仲介手数料や登記費用など諸費用の積算が不十分で、想定外の支払いが重なった

-

頭金をギリギリまで抑えたことで、融資条件が悪化しローン返済負担が増した

こうしたリスクを避けるため、不動産投資の初期費用とランニングコストを含めた総合的なシミュレーションが重要です。

不動産投資「やめとけ」論の背景と冷静なリスク評価 – データや事例で根拠を解説

ネットや口コミで「不動産投資はやめとけ」と言われる背景には、リスクを軽視した無計画な投資判断や誤った収支見込みによる失敗例が多いことが挙げられます。しかし、事前に必要な資金やリスク対策を丁寧に分析すれば、安定した収益基盤の確立も十分に可能です。

-

市場データや過去の失敗事例をしっかり参照する

-

周囲の噂や極端な失敗談だけで判断せず、投資リターン・リスク評価を常に数値で確認

-

初期費用やランニングコストを見える化し、「やめとけ」に流されず冷静に判断する

正確な情報と準備が不動産投資の成否を分けます。信頼できる専門家やシミュレーションツールを活用しながら、リスクヘッジも入念に進めていきましょう。

不動産投資初期費用に関するよくある質問を専門家視点で整理 – ユーザーの疑問に網羅的に対応

不動産投資の初期費用は物件価格の何%を目安にすべきか? – ケース別の一般的な水準

不動産投資にかかる初期費用は、物件価格に対して10~20%程度が一般的な目安となります。物件タイプや購入エリアによって幅がありますが、以下が代表例です。

| ケース | 初期費用の目安(%) | 代表的な内訳 |

|---|---|---|

| 新築ワンルーム | 12〜15% | 仲介手数料・登記費用・印紙税 |

| 中古マンション | 10〜18% | 物件価格・リフォーム費用含む |

| アパート一棟 | 15〜20% | 頭金・ローン事務手数料・各種諸経費 |

多くの場合諸費用が追加されるため、余裕をもった資金計画が必要です。

元手はいくら必要?自己資金の最低ラインとは? – 費用シミュレーションを用いた解説

自己資金は物件価格の10%程度を最低ラインとし、フルローン・オーバーローンは審査や信用状況次第です。主な費用項目は以下の通りです。

- 頭金(物件価格の0~20%)

- 仲介手数料

- 登記関連費用・印紙税

- ローン関連事務手数料

- 火災保険・地震保険

たとえば3,000万円の物件で、頭金300万円、諸費用250万円の場合、最低でも550万円程度の現金が求められます。細部は金融機関や物件によって異なりますので、シミュレーションツールの活用がおすすめです。

初期費用を含めた不動産投資の利回り計算方法について – 実践的な計算手順

初期費用を正確に把握した上で利回りを計算することで、投資効率を評価できます。主な手順は以下の通りです。

- 初期投資額(物件価格+諸費用)を算出

- 年間の家賃収入を算出

- 利回り(表面・実質)を計算

計算式例:

-

表面利回り=年間家賃収入 ÷ 初期投資総額 ×100

-

実質利回り=(年間家賃収入-年間諸経費)÷ 初期投資総額 ×100

シミュレーションエクセルや不動産投資計算ツールの利用により、詳細な収支予測も可能です。

確定申告での初期費用の取り扱いはどうすればよいか? – 実務視点の注意点

初期費用の一部は経費として計上可能ですが、注意点も多くあります。

-

仲介手数料や司法書士報酬は経費計上可

-

物件取得費の一部は減価償却資産となるため原則分割計上

-

初年度の確定申告で一括処理しないよう注意が必要

【主な経費計上可否まとめ】

| 項目 | 計上区分 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 経費 |

| 登記費用 | 経費/資産 |

| 印紙税 | 経費 |

| ローン手数料 | 経費 |

| 火災保険料 | 資産(分割) |

正しい会計処理のため、税理士や専門家への相談も検討すると安心です。

融資審査で注意すべき初期費用関連のポイント – 審査時のアドバイス

融資審査では自己資金の有無と金額、初期費用資金の出所が厳しくチェックされます。

-

自己資金は兆候的な審査基準

-

フルローン可否は勤務状況や過去の実績に依存

-

資金の預金履歴・親族からの贈与は要詳細証明

【融資審査で重視されるポイント】

- 頭金の準備状況と金額

- 諸費用まで含めた総資金計画

- 安定した収入源と返済能力

- 過去の返済実績や信用情報

しっかり準備することで審査通過の可能性が高まり、より有利な条件での融資も目指せます。

最新データとトレンドを踏まえた不動産投資初期費用の動向と今後の見通し – 市場変動と費用増減の背景

不動産投資の初期費用は近年大きな変動を見せています。建築費や人件費の上昇、資材価格の高騰、そして金融市場の変化が費用構造に強い影響を与えています。新築物件や都心部のワンルームマンションへの投資では、以前よりも初期費用の割合が高まっており、購入を検討する際の資金計画が一層重要になっています。

建築費・人件費高騰が及ぼす初期費用への影響 – 費用変化の具体例

近年、建築資材の価格上昇と人件費の高騰が投資用物件の購入費に直接反映され、初期費用が増加しています。特に新築マンション投資では、数年前と比較して物件価格が10%以上上昇したケースもあります。以下のテーブルで主な初期費用の変化を確認できます。

| 初期費用の項目 | 2020年平均(万円) | 2024年平均(万円) |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 90 | 110 |

| 登記費用 | 50 | 60 |

| 融資諸費用 | 55 | 70 |

| 火災保険料 | 25 | 28 |

このように複数の費用項目が上昇し、全体の資金準備がより重要になっています。

地域別・物件種別による費用相場の違い – 地域・物件ごとの傾向

地域や物件のタイプによって初期費用の額や内訳には大きなバラつきがあります。都心部や人気エリアのマンションは価格が高いため、必然的に初期費用も大きくなります。対して、地方都市や中古物件の場合は比較的抑えられます。

-

首都圏新築ワンルーム:初期費用目安は物件価格の15~20%

-

地方都市中古アパート:10%前後の場合が多い

さらに、投資物件の築年数や規模、利回り見込みによっても費用は変動します。物件ごとに詳細な見積もりとシミュレーションが不可欠です。

インフレや金利変動による初期費用の将来的な変化予測 – 最新トレンドに基づく解説

インフレ率の上昇や金利の変動は、初期費用の増減に直接関係します。特に今後、住宅ローンの金利上昇が見込まれる場合、借入諸費用や保証料も増加する傾向があります。さらに、物件価格自体がインフレにより上昇すれば、必要な自己資金も増えます。

-

インフレ継続時は物件価格上昇→頭金と諸費用も増大

-

金利が上がると融資手数料や保証料アップ

今後も複数の要因が絡み合い、初期費用の変動リスクが高まる見通しです。

海外投資動向が日本の不動産投資費用に与える影響 – グローバルな視点での考察

外国人投資家の日本不動産参入が増加するにつれて、都心の人気物件やリゾート物件の価格が上昇しています。特に東京・大阪・福岡の中心部などでは、競争が生まれ物件価格、ひいては初期費用総額も上昇傾向です。

この流れは今後も続くとみられ、円安基調が継続すればさらに海外マネーの流入が加速し、国内投資家の初期費用負担は一段と増す可能性があります。

最新の公的統計や業界データを活用した費用目安の根拠 – 信頼できる情報源からのまとめ

最新の公的データや大手不動産会社の調査によれば、2024年度の不動産投資における初期費用の平均は、物件価格の13~20%程度が目安とされています。

| 物件価格帯 | 初期費用目安(%) | 平均金額(万円) |

|---|---|---|

| 2,000万円台 | 13~16% | 260~320 |

| 3,000万円台 | 15~19% | 450~570 |

| 5,000万円台 | 18~20% | 900~1,000 |

このように、資金計画を立てる際は最新データを常に確認し、必要な自己資金と今後の見通しをしっかり把握することが重要です。