西洋風に見えるのに、実は日本の木造でできている——そのギャップが「擬洋風建築」の魅力です。開国後の1860年代後半から明治20年代にかけて全国で建てられ、現存例は国指定重要文化財だけでも旧開智学校校舎(長野・1876年)や旧済生館本館(山形・1878年)などが代表格。資料館・学校・銀行と用途も幅広いのが特徴です。

「どこまでが和で、どこからが洋なのか」「見学時の注目ポイントは?」と迷う方へ。本記事は、時代背景→構造と意匠→代表作→見学ルート→比較のコツ→住まいに活かすヒントまでを一気通貫で整理します。上げ下げ窓、塔屋、下見板張り、和小屋組などを写真の前で迷わず判別できる視点を身につけられます。

文化庁の公開データや各館の公式資料を参照し、保存状況や見学ルールも実用的にまとめました。旅行前の予習にも、設計・リノベの着想にも役立つ内容です。まずは「外観は洋、骨組は和」という二重構造の理解からスタートし、気づきの精度を一段上げましょう。明治の和洋折衷を、あなたの目で確かめに行きませんか。

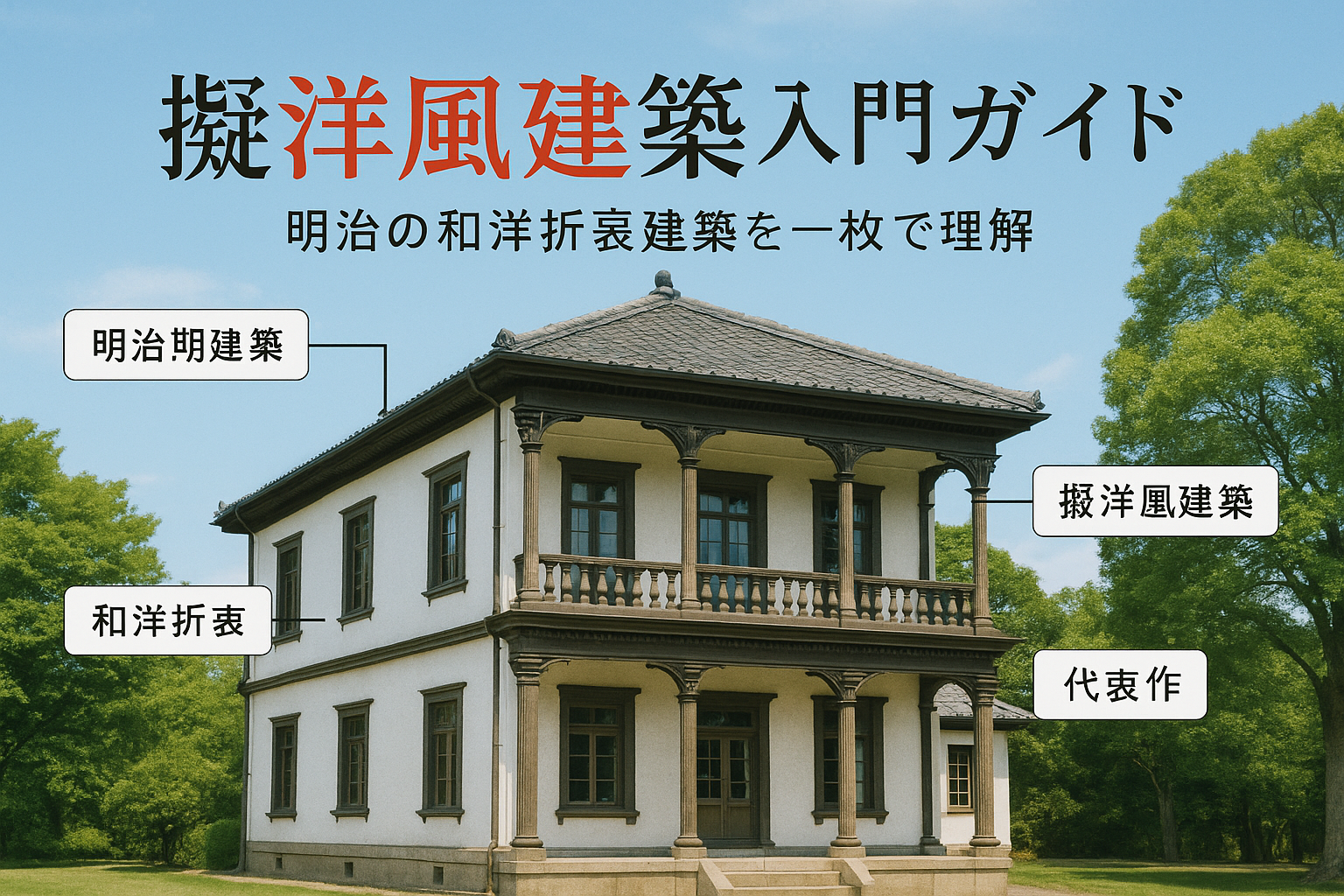

擬洋風建築とは何かを一枚で理解する入門ガイド

明治の建築史で生まれた和洋折衷の意味

開国後に急速に西洋文化が流入すると、日本各地の大工棟梁は自らの木造技術を土台にしながら西洋建築の外観を取り入れました。これが人々が今も魅了される擬洋風建築です。ポイントは、地域の材料と職人技を活かしつつ、窓やバルコニー、塔屋といった洋風意匠を大胆に採用したことです。学校や病院、銀行などの公共建築から住宅まで広がり、旧開智学校や旧済生館本館のような代表作が誕生しました。和洋折衷建築の潮流の中で、擬洋風の個性は特に際立ちます。洋風建築との違いは構造思想にあり、見た目の華やかさだけでは語れません。見学時は装飾のモチーフ、窓の開閉方式、外壁仕上げの違いを押さえると、当時の都市や地方の文化的背景がより生き生きと立ち上がります。

-

ポイントの核を押さえるなら、外観と構造のギャップ、地域ごとの差異、用途ごとの設計意図です。

-

代表作の分布も理解を助けます。例えば山形や長野、東京などに今も現存例が見られます。

下の一覧は初学者が現地で観察しやすい比較項目です。

| 観察項目 | 何を見るか | 着目理由 |

|---|---|---|

| 窓 | 上げ下げ窓や鎧戸の有無 | 洋風意匠の導入度を測れる |

| 外壁 | 漆喰、下見板張り、なまこ壁 | 地域性と施工技術が表れる |

| 屋根 | 瓦か金属板、ドーマー | 和の屋根と洋装飾の折衷度 |

| 玄関 | ポーチや柱頭装飾 | 公共建築か住宅かの性格が出る |

上記を押さえると、写真だけでは分かりにくい時代性と職人の工夫が見えてきます。

外観は洋風で構造は木造という二重構造の理解

擬洋風建築の核心は、外観は洋風、骨組は木造という二重構造にあります。柱梁と和小屋組で荷重を受け、下見板や漆喰で外皮を整え、上げ下げ窓や手すり、ペディメントなどの装飾で洋風らしさを演出します。洋風建築との違いは、石や煉瓦の本格的な壁式・ラーメン構造を基本としない点で、耐震や施工の勘所が日本の木造文脈に根ざしていることです。住宅では通風と採光を両立させる開口計画が多く、内装も和室と板張り廊下が混在します。東京や関西、山形など地域によって材料や意匠の選択が異なるのも見どころです。見学時は以下の手順で観察すると理解が深まります。

- 構造を見る:礎石、柱径、和小屋組の形を確認します。

- 外皮を見る:外壁仕上げと窓の形式、バルコニーの納まりを観察します。

- 内装を見る:畳と板、建具の取り合わせや天井の意匠を確かめます。

- 用途を見る:学校、病院、銀行、住宅での動線設計の違いを追います。

- 地域性を見る:材料調達や装飾モチーフの違いから土地の文化を読み解きます。

この順序なら、表層のデザインに惑わされず、和洋折衷の仕組みを立体的に理解できます。

擬洋風建築の特徴を外観と構造で読み解く違和感ポイント集

木造でありながら石造風に見せる意匠の工夫

擬洋風建築は、見た瞬間に「石造?」と思わせながら、実は木造というギャップが魅力です。ポイントは、漆喰仕上げや下見板張りの使い分けで石積表現を巧妙に再現することです。例えばコーナー部では、目地を切った漆喰で隅石積風の陰影をつくり、壁面は板を水平に重ねた下見板で石目の水平リズムを演出します。構法は和小屋組や貫構造が中心で、重量壁を支える石造とは根本が異なります。つまり、外観の「洋風建築らしさ」と、内部の「日本的な架構」がズレて見える違和感が味わいです。雨掛かりの多い面では板張り、日射が強い面では漆喰といった環境適応の合理的な意匠選択も見どころです。

-

隅石表現は漆喰の目地ダミーで再現

-

下見板張りで石造の層積感を擬似化

-

和小屋組による軽量な骨組と外観の重厚感の対比

-

面ごとの仕上げ選択が気候対応と連動

和風の束ね柱と寺院風の礎石がもたらす造形

外観の決め手は、伝統的な束ね柱や寺院建築で見られる礎石の転用です。束ね柱は実際には複数の細柱をまとめたように見せる装飾で、陰影の深い立面を作ります。礎石は円形や多角形の据え石に柱を立てる和のディテールで、湿気を避けて木部を守る構法上の利点がありつつ、洋風の腰回りの石積表現と視覚的に響き合います。見分けのコツは、柱脚が金物やモルタルで一体化した洋風建築と違い、擬洋風建築では柱と礎石が分節して見える点です。また、軒の出が深く垂木のリズムが強いと、和の骨格が表情として表れ、洋風意匠との折衷的な緊張感が立ち上がります。伝統部材の転用は見せ場であり、保存修理の際も可逆性と交換容易性に配慮が必要です。

| 判別ポイント | 擬洋風建築の傾向 | 洋風建築の傾向 |

|---|---|---|

| 柱脚の見え方 | 礎石上に独立し分節 | 基礎と一体化し連続 |

| 柱の表情 | 束ね柱や面取り強調 | 単柱で断面安定 |

| 軒の出 | 深く垂木が強調 | 浅めで装飾帯中心 |

上げ下げ窓やバルコニーといった洋風部位の取り込み

擬洋風建築では、上げ下げ窓、手すり、塔屋などの洋風部位が巧みに取り込まれます。上げ下げ窓は本来はカウンターウェイトでスムーズに動かしますが、日本の木製建具では擦り合わせ調整が肝心です。バルコニーは鋳鉄風意匠の木製手すりが多く、雨仕舞いと防腐処理が長寿命化の鍵です。塔屋は立面の重心を上に引き上げ、街並みでのランドマーク性を高めます。維持管理では、可動部の金物錆、手すり根元の含水、塔屋根の板金の重ね代を重点点検します。部位別に見ると、窓は通風と採光、バルコニーは避難と眺望、塔屋は象徴性と換気に寄与し、機能と意匠が重なる点がユニークです。洋風建築との違いは、部位は洋風でも躯体は木造で、可動域の微調整で性能を担保する点にあります。

- 上げ下げ窓は戸車と摺動面の定期メンテ

- バルコニーは笠木と床勾配で雨水排出

- 手すり根太は金物露出部の防錆

- 塔屋は棟と谷の漏水チェック

内装で感じるレトロな意匠と素材の質感

室内に入ると、腰板、漆喰、照明が織りなすレトロな質感が広がります。腰板は杉や松を縦羽目にして、掃除と補修がしやすい高さで張り回し、上部は漆喰のフラット面で採光を拡散します。漆喰はコテさばきによる微細な凹凸が光を柔らかく返し、洋風のモールディングと和の左官技術が共演します。照明は当初の石油ランプやガス灯風の意匠を、現代では配線隠蔽と色温度で再現すると雰囲気が決まります。床は松板や寄木で、ワックスの艶が経年を美しく見せます。擬洋風建築の内装は、機能性と装飾性が均衡しており、壁厚が薄い木造でも腰板で耐久性を高める合理性があります。展示や住宅活用では、直射と乾湿差を抑える運用で、素材の持ち味を長く保てます。

代表作で知る擬洋風建築の美と技術の進歩

学校建築の名作に見る意匠と教育施設の関係

擬洋風建築の学校建築は、和洋折衷の発想で学びの場をドラマチックに演出します。外観は漆喰壁と下見板張りを巧みに併用し、塔屋や八角形の小塔が校舎の象徴性を高めます。教室は木造の和小屋組を生かしつつ、上げ下げ窓や欄間付きの開口で採光と通風を確保しました。回廊形式は移動動線を簡潔にし、左右非対称のファサードが正面性を与えながら地域景観にも調和します。黒板配置に合わせた縦長窓のリズム設計、床下換気や漆喰の調湿性能など、近代の衛生思想を先取りした技術も見どころです。教育理念を表す玄関ポーチやバルコニーの列柱風装飾は、公共性と知の威厳を視覚化し、学校という施設の役割を強く印象づけます。

-

ポイント

- 漆喰仕上げと塔屋で学校の象徴性を強調

- 上げ下げ窓と回廊で採光・通風と動線を両立

- 列柱風装飾で公共性と正面性を付与

補足として、和の木造技術と西洋意匠の組み合わせが、教育施設の実用性と美観を高次元で両立させています。

地域で受け継がれた校舎の保存と公開情報

擬洋風建築の校舎は各地で保存活用が進み、見学可能な施設も少なくありません。撮影は外観のみ可とする運用が多い一方、内装公開日に限り教室・講堂の床組や天井意匠を撮れるケースもあります。以下は代表的な公開の傾向です。

| 項目 | 一般的な運用 | 注意点 |

|---|---|---|

| 見学可否 | 事前予約なしの自由見学が主流 | 特別展期間は動線制限あり |

| 撮影ルール | 外観は可、内装は一部日程で可 | 三脚・フラッシュは原則禁止 |

| 保存形態 | 現地保存と移築保存の併存 | 文化財指定により補修期間あり |

| 開館情報 | 公式カレンダーに準拠 | 休館日と冬季閉鎖に留意 |

-

チェックポイント

- 最新の開館情報を事前確認すること

- 文化財保護を優先し、接触・接近撮影を控えること

特別公開では解説員の案内で構造と歴史が理解しやすく、見学価値が高まります。

官庁や銀行建築に見られる重厚なデザイン

官庁・銀行の擬洋風建築は、正面性と左右対称を軸に、公共性と信用を表現します。中央に玄関ポーチを据え、列柱風装飾やペディメント風の破風でクラシカルな印象を形成。外壁は漆喰と下見板の切り替え、もしくは石造風目地で量塊感を強調します。窓は縦長でリズミカルに並び、コーニスの水平線がファサードを引き締めます。内装は和小屋組を基本に、営業室や議場の大空間を梁成で確保し、床は堅牢な板張りやタイルで耐久性と清潔感を高めました。外観は洋風でも、施工は地域の大工が担い、日本の木造技術で西洋の秩序をトレースする点に魅力があります。

- 正面性を生む中央ポーチと対称構成

- 列柱風装飾とコーニスで威厳ある表情

- 石造風の意匠と縦長窓で重厚感を演出

- 木造架構で大空間と経済性を両立

このタイプは都市の景観軸を担い、近代の行政や金融の信頼を可視化してきました。

地域で巡る擬洋風建築の現存一覧と見学のコツ

東京と関西で訪ねたい近代の名建築

擬洋風建築を都市部で楽しむなら、東京と関西が効率的です。東京では旧学舎や役所系の建物、関西では教会や銀行建築が点在し、和洋折衷の意匠や木造の技術を間近に体感できます。見学のコツは移動動線の最適化と時間配分です。所要目安は一施設30〜60分、外観のみなら15分でも十分です。休日は登録有形文化財の公開が重なることがあるため、平日午前が撮影に適します。館内は木造の床や階段が多く、静かな足取りと手すりの活用を心がけると安心です。周辺の公園や資料館も合わせると近代文化の全体像が見えてきます。効率重視の人は主要駅から徒歩圏の施設をつなぎ、休館日に注意して回遊しましょう。

-

効率重視の回り方

- 上野・湯島エリアは博物・学校建築がまとまり見比べやすいです。

- 大阪中心部は旧銀行や庁舎系が近接し、撮影ポイントが豊富です。

- 所要時間は1日3〜5件が目安で、昼食場所を事前に確保すると快適です。

補足として、外観撮影は逆光対策が重要で、午後の南面が狙い目です。

| 地域 | 代表的な観覧タイプ | アクセスの目安 | 周辺の見どころ |

|---|---|---|---|

| 東京中心部 | 学校・庁舎・ホテル起源の建物 | 駅徒歩5〜15分 | 公園、博物館、商店街 |

| 大阪・神戸 | 銀行・教会・居留地関連 | 駅徒歩10分前後 | 旧居留地、港湾景観 |

| 京都 | 学校・資料館 | バス移動+徒歩 | 近代建築群と寺社 |

続けて地方の名作も押さえると、様式の多様性がより鮮明になります。

山形や長野で出会える博物と学校建築

地方に残る擬洋風建築は、木造の和小屋組に洋風装飾を重ねた造形が鮮烈で、公共の本館や学校建築が見どころです。山形の博物系は三層構成や塔屋風意匠が印象的で、館内展示と合わせて近代の医療や教育の歴史を学べます。長野の学校建築は下見板張りや漆喰装飾、上げ下げ窓などが特徴で、写真映えとディテール観察が両立します。季節の混雑は春と秋の行楽期にピークで、午前中が比較的ゆとりあります。館内では展示ケースや手摺に触れすぎない、階段ですれ違う際は譲るなど、木造建築の保存に配慮したマナーを徹底しましょう。移築例も多いため、解説パネルで建設当時の場所や用途を確認すると、地域文化の文脈がより深く理解できます。

- 訪問手順

- 公式の開館カレンダーで公開エリアを確認します。

- 外観→意匠ディテール→内装の順で観察し、所要を45分に収めます。

- 資料コーナーで建設年と改修履歴をチェックします。

- 周辺の学校建築や教会へ回遊して比較します。

番号リストの流れで観察すると、擬洋風建築の特徴が立体的に見えてきます。

擬洋風建築と洋風建築の違いを構法とデザインで比較

構造の比較で理解する和小屋組と石・レンガ造の差

擬洋風建築は日本の木造技術を核にし、西洋の外観をまとう建築です。骨組みは柱と梁で荷重を伝える木造で、屋根は和小屋組が主流です。対して洋風建築は石造やレンガ造、のちに鉄骨や鉄筋で壁やフレームが主要耐力要素になります。ポイントは接合部の思想と補修の流儀です。木造はほぞや楔などの可逆的な接合で、部材交換や仕口の補修がしやすいのが強みです。石・レンガ造は目地の連続性と面で受ける剛性が命で、割れやすい反面、一体性を保つ補修が重要になります。耐震では木造は軽量かつ靭性が高く、壁量確保と接合補強が効果的です。石・レンガ造は脆性的な破壊を避けるため、ディアフラム一体化や帯鉄、内側フレーム追加などが鍵になります。修復では擬洋風建築は伝統技能での部材更新と金物併用、洋風建築は材料の適合性検証と構造挙動の再評価が欠かせません。

-

擬洋風建築は木造の靭性、洋風建築は壁体の剛性が基盤です。

-

修復は可逆性と一体性の思想差を理解すると見通しが良くなります。

デザインの比較で見る塔屋やファサードの表現

外観は似ていても、意匠の出自が手掛かりになります。擬洋風建築は漆喰壁や下見板張りにペンキ塗り、上げ下げ窓風や手摺、唐破風を混ぜるなど和洋折衷のミックスが魅力です。洋風建築はオーダー(ドリス・イオニア・コリント)やコーニスのプロファイル、ピラスターやアーチの寸法体系が整い、軒や柱の比率も理論的です。塔屋はどちらにも見られますが、擬洋風建築は意匠強調の小振りな塔屋が多く、洋風は階段室や換気塔など機能と合致しやすい傾向です。色彩は擬洋風建築が白や淡色に藍・緑を差す配色が目立ち、洋風建築は素材色や石の陰影を生かすまとめ方が多いです。見分けの勘所は、細部の統一度と手作業的な自由度で、擬洋風は手仕事の揺らぎと和のディテール、洋風はモジュール化された秩序が際立ちます。

| 判別ポイント | 擬洋風建築の傾向 | 洋風建築の傾向 |

|---|---|---|

| 窓・開口 | 上げ下げ窓風、雨戸併用が多い | サッシや建具寸法が体系的 |

| 壁・素材 | 漆喰、下見板、木造下地 | 石・レンガ、後年は鉄骨・鉄筋 |

| 装飾 | 和の意匠と混在、手仕事感 | オーダー準拠、比率が厳密 |

| 塔屋 | 意匠強調の小型塔屋 | 機能連動の塔・ドーム |

細部の比率と素材の実体を追うと混同を避けやすくなります。

見学時に役立つチェックリスト項目

擬洋風建築を見学する際は、外観と内装で角度を変えて観察すると理解が深まります。以下の手順で見ると、構造とデザインの違いが短時間で把握できます。

- 軒と柱の比率を見る:軒反りや鼻隠しの形状、柱の太さに和の名残があるか確認します。

- 窓の納まりを確認する:上げ下げ窓風でも溝幅や障子・雨戸の痕跡があれば擬洋風の可能性が高いです。

- 壁の素材を触視する:漆喰の鏝跡や下見板の木目、ペンキ層の重なりが手掛かりになります。

- 塔屋と階段の関係を見る:意匠のみの小塔か、階段室・換気と連動しているかで出自を推定します。

- 内装の天井と床を観察:和小屋組の梁見せ、畳や板の間の切り替え、和洋折衷の造作があれば擬洋風の特徴です。

見学後は撮影した細部写真を並べ、比率と素材の整合性で自己診断すると記憶が定着します。

住宅と内装に生かす擬洋風建築の要素

住宅で取り入れやすい窓や建具と色彩計画

擬洋風建築の魅力を日常の住宅に生かすなら、構造を大きく変えずに外観と内装のアクセントを整えるのが近道です。まずは上げ下げ窓を採用し、ガラス桟を細かく割ることでクラシックな表情をつくります。既存の引き違い窓でも内窓で再現できるため断熱性の向上にも有利です。壁は腰板で木の温かみを添え、上部を漆喰または塗装でマットに仕上げると陰影が生まれます。色は外装を控えめな白と灰色、木部は落ち着いたダークブラウンを基調に、玄関扉や面格子で深緑やネイビーを一滴。雨樋や庇は黒で引き締めると全体が整います。建具は框扉やガラスにゆるいモールディングを加え、金物は真鍮色で統一すると時代感が自然に漂います。

-

上げ下げ窓の内窓化で意匠と断熱を両立

-

腰板×漆喰でメリハリのある壁面を演出

-

白・灰・濃茶を軸に差し色は深緑や紺で上品に

内装で映えるレトロデザインと照明器具の選び方

内装では、重たすぎないレトロ感と現行基準を両立するのが鍵です。フローリングは幅広オークのオイル仕上げや、ヘリンボーンを一部に採用し、壁と天井は漆喰や艶を抑えた塗装で光の拡散を穏やかにします。照明は乳白ガラスシェードやシャンデリア風の小振りな多灯を選び、調光器で明るさを可変にすると生活導線に合わせやすいです。電気設備はPSE適合の現行器具を選定し、アンティークはソケットや配線を新品化したリプロで安全性を確保します。スイッチはトグル型や真鍮プレートで質感を引き上げ、キッチンや洗面はタイル目地を細めにして清掃性とレトロ感のバランスを取ります。ファブリックは厚手のリネンや小花柄を合わせるとやわらかな洋風の空気が満ちます。

| 目的 | おすすめ要素 | 技術面のポイント |

|---|---|---|

| 雰囲気づくり | 乳白ガラス照明・真鍮金物 | PSE適合・調光器対応を確認 |

| 安全性 | リプロダクト活用 | ソケットと配線を現行規格に |

| 清掃性 | 艶消し塗装・細目地タイル | 汚れの拭き取りと補修性を担保 |

短時間で印象を変えつつ、安全とメンテナンス性を落とさない選択が満足度を高めます。

リノベで再現する和洋折衷のスタイル

既存住宅で擬洋風の和洋折衷を再現するなら、外装と内装を点から面へ段階的に更新するのが効率的です。外装は玄関まわりのモールディングと塗装、窓の面格子と上げ下げ窓化から着手し、内装は腰壁と建具交換で世界観を固めます。概算の目安は、玄関意匠更新が30〜60万円、窓の内窓一式が1窓8〜15万円、腰板+塗装が10〜20万円/室、照明更新が1室5〜15万円程度です。注意点は、既存構造に影響しない後付けディテールを選ぶこと、結露対策として断熱と気密のバランスを確保すること、そして真鍮や無垢材など経年変化する素材はメンテ計画を前提に採用することです。最終的に外観と内装の色と素材が連動すると、擬洋風建築の落ち着いた近代感が日常に自然となじみます。

- 玄関と窓まわりの意匠を先行整備して軸をつくる

- 室内は腰板と建具で統一感を出し照明で微調整する

- 断熱・結露・防火の現行基準を満たす工法で施工する

- 真鍮や木部の経年に合わせて年次のメンテを計画する

段階施工によりコストを抑えながら、和洋折衷の品の良さを無理なく再現できます。

評価の変遷でわかる擬洋風建築の歴史的価値

近代建築史における位置づけと再評価の流れ

明治初期、擬洋風建築は日本の木造技術で西洋の意匠を巧みに写し取り、学校や庁舎、教会など公共建築を中心に各地域へ広がりました。やがて本格的な洋風建築が普及すると、擬洋風は過渡的様式として評価が揺れます。しかし、近代建築史の研究が進むにつれ、和洋折衷の創意や地域の大工による技術の蓄積が見直され、文化財としての価値が再評価されました。現在は登録有形文化財や重要文化財への指定が進み、移築や修理によって現存事例が保存されています。特に旧開智学校や旧済生館本館のような代表作は、明治の文明開化を可視化する資料性が高く、建築物としての様式美だけでなく、教育や医療の歴史とも結びつく点が高く評価されています。擬洋風建築は洋風建築との違いを示す生きた比較対象としても有用で、地方の建設史を立体的に語れる存在です。

-

擬洋風建築の価値を支える視点

-

洋風建築との差異が示す技術転換点

-

登録有形文化財や重要文化財への指定拡大

補足として、地域史研究と写真アーカイブの整備が評価の裏付けになっています。

| 観点 | 明治〜大正の傾向 | 現在の見方 |

|---|---|---|

| 技術評価 | 過渡的で暫定的 | 和小屋組と意匠融合の独自性 |

| 文化的位置づけ | 西洋模倣の印象 | 文明開化の象徴資料 |

| 保存施策 | 限定的 | 指定文化財・移築修理の進展 |

地域遺産としての活用と観光への波及

擬洋風建築は地域遺産として観光と学びを両立させやすい資源です。校舎や本館などの建物を公開し、内装や意匠を体感できる導線を設けることで滞在価値が高まります。山形や長野、東京などの都市では、館内の歴史展示や大工技術の実演、写真の閲覧体験を組み合わせ、リピーターを育てています。運営面では、季節イベントやナイトツアー、修理現場の公開など回遊性を高める工夫が有効です。さらに近隣の近代建築や和洋折衷建築と連携したスタンプラリーを実施すると、地域全体の周遊が促されます。学校教育では、建築様式や社会科の文明開化単元と連動し、図面や部材を用いたワークショップを行うと理解が深まります。擬洋風建築の住宅例や現存一覧を手がかりに、市町村をまたぐ広域の文化観光ルートへ発展させることも可能です。重要なのは、保存と活用のバランスを保ちながら、地域の誇りとして長期的に育てる視点です。

- 公開方法の工夫で内装と外観の魅力を伝える

- イベントと教育連携で学習資源として活用する

- 広域連携で観光の回遊性と滞在時間を伸ばす

- 保存と活用の両立に向け運営体制を整える

短期の集客だけでなく、地域文化の継承を軸に継続的な価値創出を目指します。

擬洋風建築と物語世界の接点を検証する

千と千尋の神隠しで連想される建築モチーフの正体

物語の湯屋に重ねて語られる建築モチーフは、厳密な「モデルの断定」ではなく、明治から大正にかけての和洋折衷の景観を再編集したイメージだと考えるのが自然です。擬洋風建築の意匠は、和小屋組など日本の木造技術に、ベランダや手摺、上げ下げ窓、塔屋風のボリュームといった洋風要素を載せるのが特徴です。温泉街の旅館や旧いホテルにも似た要素が見られ、瓦屋根や漆喰壁に洋風欄干や幾何学的窓枠が同居します。誤解を減らす視点は二つです。ひとつは「単独の建物に由来を求めすぎない」こと、もうひとつは「時代の様式と地域文脈を見る」ことです。つまり、複数の近代建築文化が混ざった総合イメージとして捉えると納得感が高まります。

温泉旅館やホテルの外観に見る擬洋風の痕跡

クラシックホテルや老舗旅館の外観には、擬洋風建築と共鳴するディテールが点在します。例えば、木造に下見板張りを合わせた外壁、漆喰と石風目地で量塊感を演出するファサード、左右対称を意識しつつも日本建築のモジュールが残るプロポーションなどです。加えて、瓦屋根にドーマー風開口、ベイウィンドウ風の張り出し、洋風手摺と和風格子の併用は代表的です。こうした意匠は外国人居留地の影響や文明開化の技術移入と地方の大工の工夫が重なって成立しました。見学の際は、構造は和、装いは洋という「和洋折衷の階層性」に注目すると、写真映えの理由や時代背景が理解しやすくなります。

観光で人気の建築を安全に楽しむための準備

観光地で人気の建築や温泉街の旅館を快適に巡るには、天候や混雑、館内ルールへの事前対応が効果的です。以下のポイントを押さえると安心です。

-

天候対策を事前に確認し、雨天は滑りにくい靴と予備のレインウェアを用意します。

-

混雑時間帯を避けるため、開館直後か閉館前の来訪を検討します。

-

館内撮影や動線のルールを事前に把握し、立入禁止区画を尊重します。

-

木造建築に配慮したマナーとして、荷物の当て傷や大声を避けます。

混雑対策と安全配慮を両立させると、建築の細部観察に十分な時間を確保できます。

| 準備項目 | 具体策 | 効果 |

|---|---|---|

| 天候と足元 | すべりにくい靴、折り畳み雨具 | 濡れた木床や石段での転倒防止 |

| 混雑回避 | 予約や時間指定の活用 | 館内での滞在効率向上 |

| ルール確認 | 撮影可否、三脚の扱い | トラブル予防と鑑賞の集中 |

| 保存配慮 | 手荷物の持ち方を工夫 | 貴重な建築物の保護 |

最後に、当日の状況に応じた柔軟な行程変更を想定しておくと、安全性と満足度のバランスが取りやすくなります。

学びを深める参考資料ガイドと読む順番

入門から専門へ段階的に読む資料の選び方

擬洋風建築をゼロから学ぶなら、まずは写真と図版が豊富な入門書で全体像をつかむのが近道です。明治の建築や和洋折衷の代表作を俯瞰し、外観の特徴や内装のモチーフを目で覚えると理解が加速します。次に、各都道府県の文化財解説や登録有形文化財の解説冊子で地域別の事例を確認し、学校や庁舎、教会、住宅など建物用途ごとの違いを整理します。最後に、修復報告や学術論文に進み、構造や技術、年代ごとの様式変化を深掘りします。特に擬洋風建築と洋風建築の違いを押さえることで、東京や山形など地域差の背景や、現存建物の保存上の課題まで読み解けるようになります。

-

図版豊富な入門書で外観と内装の典型を把握

-

文化財解説で地域・用途別の事例を比較

-

修復報告や論文で構造と時代背景を検証

補足として、明治から近代への移行期を扱う近代建築の総覧は、用語や様式名の参照に有益です。

現地の資料館や博物館で入手できる一次資料

一次資料は学習の質を一段引き上げます。現地の資料館や博物館では、展示図録、建物ごとの修復報告、移築記録、写真アーカイブなどが整備されています。入手のコツは、目的と興味範囲を具体的に伝えることです。例えば「擬洋風建築の学校建築の内装意匠」「山形の公共建築の修復過程」と要点を絞ると、担当者が適切な資料を案内しやすくなります。問い合わせは電話よりもメールが望ましく、希望する閲覧日や複写の可否、写真利用の条件を併記します。現地では展示のキャプションだけでなく、掲載図版の出典表記も控えておくと後日の追跡調査がスムーズです。特に現存建物の耐震補強や屋根・木造の工法は、報告書に詳細が載っており学術的価値が高いです。

| 入手先 | 資料の種類 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 資料館・博物館 | 展示図録・写真 | 外観・内装の典型を視覚で整理 |

| 文化財担当部署 | 修復報告・調査書 | 構造・材料・工法の理解を深化 |

| 教育委員会 | 学校史・地域史 | 学校や庁舎など用途別の変遷把握 |

補足として、複写や写真の利用条件は施設ごとに異なるため、事前確認が安心です。

関連分野の本で理解を広げる方法

擬洋風建築の理解を広げる近道は、近代建築史や和洋折衷建築の本を横断的に読むことです。明治の文明開化と西洋文化の受容史、居留地の建築、地方の大工技術の変容をつなげると、東京の都市型事例と地方の学校や庁舎の差が立体的に見えてきます。読書の順序は次の通りです。まず、明治建築の通史で時代の枠組みを押さえます。次に、和洋折衷の住宅や教会の事例集で細部意匠を観察し、内装材や窓、屋根形状のバリエーションを比較します。さらに、代表作のモノグラフで一件を深掘りし、図面と写真で設計意図を推測します。最後に、地域別の比較研究で、山形や長野、岡山など各地の系譜を重ねれば、擬洋風建築が日本の近代文化形成に果たした役割が鮮明になります。

- 明治から近代への通史で時代背景と様式を把握

- 和洋折衷の住宅・教会の事例集で細部意匠を観察

- 代表作のモノグラフで設計と施工のプロセスを理解

- 地域比較の研究書で日本各地の展開と違いを整理

番号順に読むと、知識が重層的に積み上がり、現存建物の見学でも発見が増えます。