建物の寿命や維持費は、「水切り」という小さな部材の品質と施工で大きく変わります。例えば、築20年以上の戸建住宅を対象にした調査では、水切り不良が絡んだ雨漏り被害の発生率は【全体の13%】に上っています。

強い雨や台風が増加傾向にある中で、「見落としていた水切りの劣化が原因で外壁や基礎から浸水してしまった」というケースは決して珍しくありません。想定以上の修繕費や資産価値の低下に悩む前に、水切り対策は必須です。

「初めて建築を担当するが、どんな水切り部材を選ぶべきかわからない」「数あるメーカーや材質の違いで迷っている」「リフォーム時、どこまで水切りを見直すべき?」――

同じような悩みや戸惑いを抱えるプロ・施主の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建築現場で重視される「設計寸法」「素材ごとの耐久性」「劣化サインの診断ポイント」など、今すぐ役立つ実践的なノウハウと最新動向を網羅。読み進めれば、後悔しない水切り選びと施工が自信を持ってできる知識が身につきます。

大切な建物を守り、将来の損失リスクを減らす第一歩として、ぜひご活用ください。

- 水切りは建築の基本と重要性を解説 – 建築用語としての定義から役割・設置目的まで体系的に理解

- 水切りにおける建築納まり詳細と施工基準 – 実務で使える設計納まり寸法解説

- 水切りで使われる建築素材の種類と性能評価 – 材質の特徴を比較し用途別提案

- 外壁・屋根の水切り施工方法と実践ノウハウ – 最新の施工技術と現場対応

- 水切り設置による建築劣化防止とトラブル回避 – 雨漏り・シロアリ・基礎被害を防ぐために

- 最新建築技術と水切りの連携 – 断熱性能向上・高性能住宅向け製品解説

- 水切りを建築で使う製品比較と選び方の決定版 – 機能性・価格・耐久性の視点で検証

- 建築現場でよくある水切りに関する質問対応集 – FAQを記事内に自然組み込み

- 将来的なメンテナンス戦略と水切り技術の動向 – 長期視点での維持管理を考える

水切りは建築の基本と重要性を解説 – 建築用語としての定義から役割・設置目的まで体系的に理解

水切りは建築とは何か? – 基礎知識と外壁・屋根・サッシでの役割の紹介

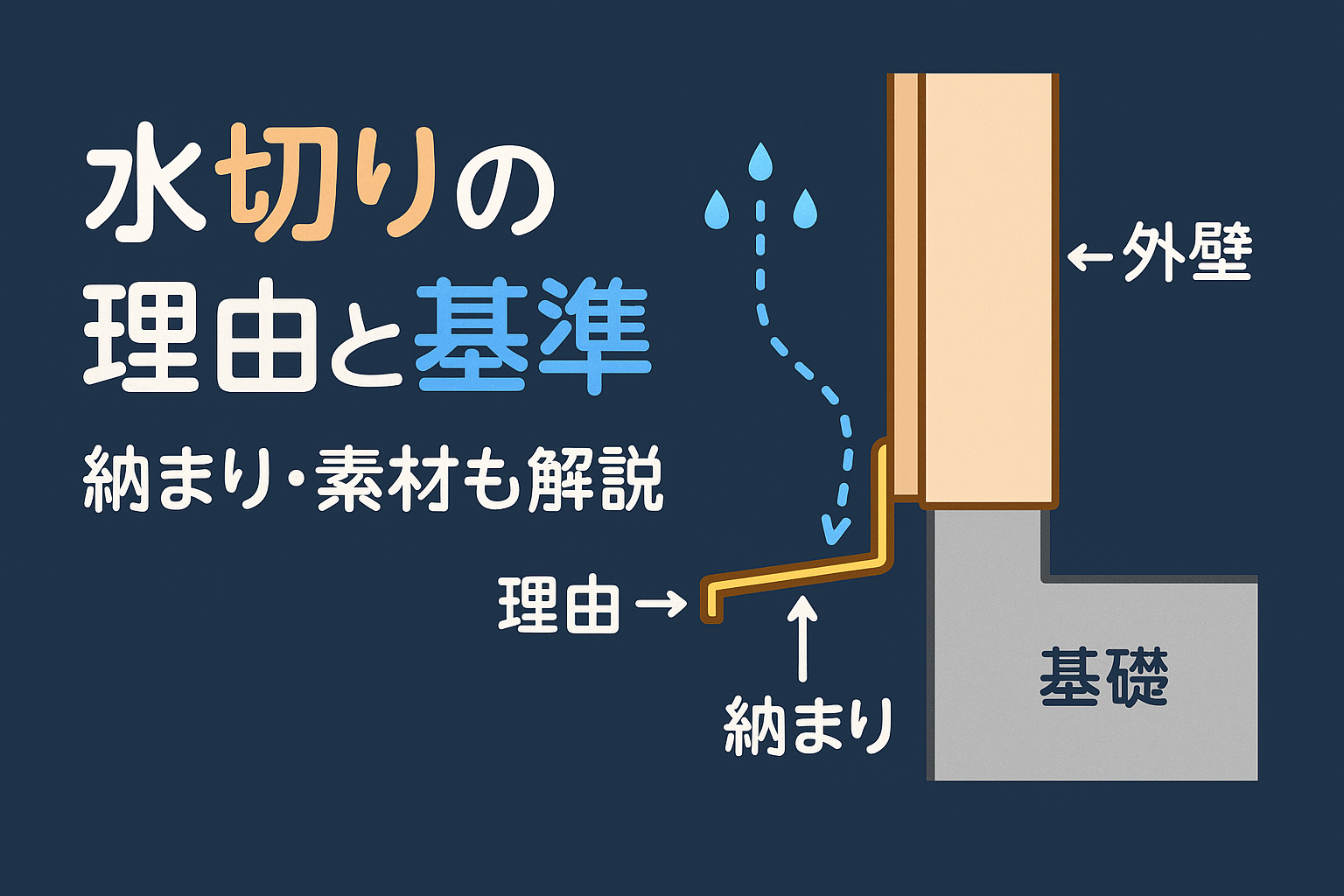

建築における水切りは、建物の外壁や屋根、サッシまわりに取り付けられる金物や部材のことで、雨水の建物内部への浸入を防ぐ重要な役割を持ちます。特に「土台水切り」や「屋根水切り」は雨仕舞いの基本です。水切りは、外壁の下部や各種開口部、屋根の軒先など多くの箇所で使われており、建築用語でも頻出です。

水切りの主な設置場所と役割を下記に整理します。

| 設置場所 | 主な役割 | 主な素材 |

|---|---|---|

| 外壁下端 | 雨水の侵入防止・土台や躯体の保護 | アルミ・ガルバリウム・ステンレス |

| 屋根(軒先、ケラバ) | 屋根内への水の回り込み防止 | ガルバリウム・銅板 |

| サッシ・窓枠 | 開口部からの水跳ね返り・浸水防止 | アルミ・樹脂複合 |

「水切り建築 英語」では「Drip Edge」や「Water Drip」と表され、JISや各メーカーのカタログにも細かい寸法・仕様がまとめられています。

雨水から建物を守る水切りは重要性 – 耐久性・防水性能への寄与

水切りは建物の耐久性や防水性能に極めて直結します。外壁や屋根、サッシまわりにおいて適切な水切りがなければ、長期的な雨水浸入や結露発生のリスクが高まり、木材腐朽や構造躯体の劣化、金属部材のサビ発生につながります。

建築現場で多く採用されている水切りの種類には以下のものがあります。

-

アルミ水切り(既製品・サイズ多様)

-

ガルバリウム鋼板水切り

-

樹脂系サッシ水切り

-

専用メーカー品(Jotoなど)

水切りの形状や寸法は、建築物の納まりや使用部位に合わせて厳密に決められており、例えば「外壁水切り寸法」「土台水切り納まり」は現場ごとに最適化が必要です。壁内結露や雨漏りの抑制にも寄与し、近年は高耐久・高防水素材が増えています。

建築物の長期維持と水切りの関係性 – 雨漏りや劣化防止の観点

建築物の長期的な維持において「水切り」は欠かせない要素となっています。適切な水切り設置は、雨漏り被害や外壁・屋根の劣化を未然に防ぎます。とくに土台水切りの施工不良や、古い水切りの劣化による隙間が放置されると、雨水の浸入経路となり内部構造材の腐食ぐらつき、断熱性能低下を招く恐れがあります。

日々の点検やリフォーム時にも水切り部材の状態確認が重要です。もし外壁水切りやサッシ水切りに損傷や錆が見られる場合は、早めの交換や補修を検討しましょう。主要な水切りメーカーやホームセンターに多様なサイズ・素材の商品が揃っており、後付けやDIYにも対応可能な水切りも増えています。

効果的な水切り選定のポイントをリスト化します。

-

用途や納まりに合う素材を選択する(アルミ・鋼板・樹脂)

-

設置箇所に適した寸法や形状を選ぶ

-

カタログや施工マニュアルを参照し、信頼性のあるメーカー品を選択

-

定期的な点検・補修を怠らない

こうした基本をおさえておくことで、建物の美観と寿命を大きく左右する水切りの機能を最大限に活かすことができます。

水切りにおける建築納まり詳細と施工基準 – 実務で使える設計納まり寸法解説

水切りは外壁や屋根など建物の部位から雨水を確実に排出するために不可欠な建築金物です。正しく納めることで雨漏り防止や外壁の劣化対策として高い効果を発揮します。建築設計では、部位ごとの適切な納まり寸法と、流出経路確保が重要視されており、設計段階で詳細を押さえることが安全な住宅建設や外装工事の品質向上につながります。

水切りに関する建築納まりの基本パターンと図面読み方 – 部位別寸法基準の整理

水切りの納まりは部位ごとに細かな寸法や仕様が異なります。建築図面を読む際には、取付位置・出幅・素材に着目し、メーカー規格や設計標準を確認しましょう。特に多い納まりパターンは以下の通りです。

| 部位 | 主な規格出幅 | 代表的素材 | 参考ポイント |

|---|---|---|---|

| 土台水切り(基礎部分) | 12~18mm | アルミ、ステンレス | 基礎外周と外壁間の防水重視 |

| 屋根軒先水切り | 18~24mm | ガルバリウム | 雨水の適切な排出経路必須 |

| ケラバ・谷部水切り | 15~20mm | 鋼板、アルミ | 雨仕舞いの連続性配慮 |

現場では「水切り 建築寸法」などの関連ワードで再検索されるケースが多く、標準化された数値を押さえておくことが設計・施工の精度向上に直結します。

土台水切り納まり – 基礎と外壁の雨水遮断設計

土台水切りは外壁と基礎の境目に設置し、雨水や汚れが基礎の内部へ侵入するのを防ぎます。素材はアルミやステンレスが主流で、耐久性に優れています。正確な設計のためには出幅・高さ・取付角度の確認が重要です。

土台水切り納まりのポイント

-

外壁材が水切りの上に乗る形で設置し、隙間を極小化

-

一般的な出幅は12~18mm、基礎からの離隔も10mm以上確保

-

防水テープやシーリングで侵入経路を徹底遮断

この施工により、基礎コンクリートの劣化や湿気による腐食リスクを大幅に減らせます。

屋根の軒先・谷部・ケラバ納まり – 水切り設置と施工ポイント

屋根の水切りは軒先・ケラバ・谷部など雨水が集中しやすい部位に不可欠です。ガルバリウム鋼板やアルミを用いた既製品が多く、設置場所によりサイズ・仕様が異なります。

ケラバや軒先水切りの施工ポイント

-

軒先は屋根材より外側(18~24mm程度)に設置し、確実に雨水を外壁へ流す設計

-

ケラバの納まりでは外壁・屋根の連続性と防湿性能を優先

-

谷部水切りは下地勾配を調整し、雨水が一箇所に溜まらない構造を重視

部位ごとに規格型材を使い分け、各メーカーのカタログ寸法や部材選定基準も設計段階で確認が必要です。

水切りにおいて建築寸法選定の注意点 – 適正寸法とその影響

水切りの寸法選定は、雨水の処理能力・外観の美しさ・メンテナンス性すべてに直接関わります。過小なサイズでは雨水が十分に排出できず、トラブルの原因となります。逆に過大な出幅は景観や施工性にも影響を及ぼすため、各部位に最適なバランスが重要です。

寸法選定で重視すべきポイント

- 出幅・高さは各建築メーカーや工事店の標準値を参考にする

- 素材の強度や耐候性を考慮し用途ごとに適合するものを選ぶ

- 接合部・留め金物の仕様も部位ごとにチェック

設計や施工で迷った際は、信頼できるメーカー(城東テクノ・バクマ工業など)のカタログや納まり図を参考に、現場に合わせた最適な水切り設計を行いましょう。

水切りで使われる建築素材の種類と性能評価 – 材質の特徴を比較し用途別提案

外壁や屋根の施工において水切りは建物の耐久性や美観を左右する重要な建築金物です。水切りにはさまざまな材質が使われており、戸建て住宅・木造住宅・工場など用途や設置部位に合わせた最適な選択が求められます。外壁や屋根、土台まわりそれぞれに合致した素材選びは、雨漏り防止や劣化対策、メンテナンスの手間軽減にも大きく関係します。主に使用される素材の特徴と選定のポイントを比較しながら解説します。

アルミ水切り製品の特性と耐久性

アルミ製の水切りは、軽量かつ高耐食性が特徴です。サビに強いため外壁やサッシ周辺、木造住宅の土台水切りなど多様な用途で利用されています。下記のような利点があります。

-

長寿命・メンテナンス性:酸化皮膜による耐久性で経年劣化しにくい

-

加工性・施工効率:軽く柔軟でカットや曲げ加工が容易

-

豊富なカラー・既製品サイズ:多様なメーカーからバリエーションが展開されており、Jotoやバクマ工業のカタログでも各部位向けにサイズ・タイプを選べます

例えば外壁やサッシまわり、基礎の土台部分などに後付けもしやすく、建築現場やDIYでも高い支持を集めています。雨水の侵入防止、美観の維持に優れた選択肢といえます。

ステンレス・スチール製水切りのメリット・デメリット

ステンレスやスチール製(水切板金)は、特に耐久性を重視する建築現場で選ばれています。次の表でステンレスとスチールの主な特徴を比較します。

| 材質 | 耐候性 | サビ | 加工性 | コスト |

|---|---|---|---|---|

| ステンレス(SUS) | 非常に高い | ほぼ発生しない | 加工やや難 | 高め |

| スチール(亜鉛メッキ鋼板等) | やや劣る | 経年で発生 | 加工しやすい | 比較的安価 |

ステンレスは防錆性能が抜群で沿岸部や工場などで重宝されますが、その分コストは上がります。スチールは短期間の施工やリフォーム、価格重視の案件でよく用いられますが、経年でサビや劣化が発生しやすいため塗装や定期的なメンテナンスが不可欠です。

塗装可否と塗装方法 – 材質別メンテナンスの最適策

アルミやステンレス、スチールなど材質によって塗装の適合性が異なります。特にスチール(鋼板)は塗装が劣化防止に必須です。メンテナンス事情をまとめます。

-

アルミ:陽極酸化処理(アルマイト)で仕上げ済み。塗装不要が基本ですが、専用プライマー利用でカラー変更も可能

-

ステンレス:基本的に塗装は不要。強固な被膜で長期間美観を維持

-

スチール(亜鉛メッキ鋼板):専用下地処理後、建物に合わせた色で再塗装可能。外壁の美観と防食性能を両立

塗装の際は、メーカー指定の塗料や施工マニュアルに準じた下地処理を徹底してください。適切なメンテナンスが劣化や雨漏り防止、美観の維持に直結します。

メーカー別製品カタログの活用法 – Joto等の主力製品比較

国内主要メーカーでは多彩な水切り部材を展開しており、現場の実情や設計意図に合わせて選択が可能です。代表的なメーカーとポイントを表にまとめます。

| メーカー | 人気商品分類 | 主な用途 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| Jotoテクノ | 土台水切り、アルミ水切り | 木造住宅外壁、基礎 | サイズ・カラーが豊富、施工マニュアル完備 |

| バクマ工業 | フード・換気口・水切金物 | 外装全般 | 専用部材が多数、既製品サイズ対応 |

| 城東 | サッシ・基礎用水切り | アルミ水切りなど | 耐久性・施工性重視のラインアップ |

製品カタログでは用途別・寸法・カラー・材質など細かく一覧化されています。建築用語や納まり図も豊富で、適切な部材選びや設計の参考となります。選定時には外壁や屋根、基礎の種類、必要寸法、さらには現場の劣化リスクや予算も加味し、最適な組み合わせを検討することが重要です。

外壁・屋根の水切り施工方法と実践ノウハウ – 最新の施工技術と現場対応

水切りにおける建築施工フロー – 新築・リフォーム対応の具体的手順

外壁や屋根の水切りは、雨漏りや内部への水侵入を防ぎ、建物の耐久性を向上させる重要な建築金物です。新築・リフォーム問わず、設計段階で適切な水切り部材を選定し、施工フローに組み込むことが必要です。主要工程は下記の通りです。

- 現場下見・納まり確認

- 水切り材質・寸法選定(アルミ、ステンレス、鋼板等)

- 外壁・土台や屋根との接合部の下処理

- 水切り設置位置に仮固定

- 接合部の止水処理と本固定

- 仕上げ(塗装やコーキング)

代表的なメーカー品(城東テクノ、水切り板金など)のカタログも確認し、寸法や出幅を正確に把握することが、長期的な美観・防水性能の保持につながります。

外壁水切り補修・後付け技術 – 劣化症状の診断と修繕方法

水切りの劣化は、ひび割れや隙間、錆や変形などで現れます。特に外壁やサッシ周辺の水切りは経年で不具合が生じやすく、適切なタイミングでの補修・後付けが建物の延命に不可欠です。

主な補修・後付けステップ

-

劣化診断:隙間・腐食・剥がれ・雨水の侵入状況を確認

-

部分交換:既存の水切りを撤去し、新品に交換

-

後付け:新規の水切り金物を施工(固定とコーキングで防水強化)

-

塗装:耐候性を高めるため、外装の色に合わせて塗装

外壁の種類や納まりに応じて、アルミ水切りや鋼板製品、SUS素材など最適な部材を選択することが大切です。購入はホームセンターやメーカー直販、カタログオーダーなど幅広いルートがあります。

DIY施工時のポイントとリスク管理 – 初心者が知るべき注意点

DIYで水切りを後付け・交換する際は、事前準備と正確な作業が必要です。失敗を防ぐポイントを押さえることで、雨漏りリスクやトラブルを最小限に抑えられます。

-

採寸を正確に:mm単位で寸法を測定し、納まりや出幅を合わせる

-

材質の選択:アルミ、ステンレス、鋼板など屋外環境に耐える素材を選ぶ

-

固定方法:専用ビスと防水コーキングで確実に固定

-

塗装非推奨の場合も:製品によっては表面処理不要なケースもあるため、メーカー仕様を確認

特に外装や屋根付近は高所作業となるため、足場の確保や安全対策も厳守が必要です。疑問点があれば、建築専門店や工事店に相談しましょう。

現場でのトラブル対応事例と対策集

水切り金物や外壁の工事現場では、さまざまなトラブルが発生します。主な事例とその対策を把握し、早期の予防・対応が重要です。

| トラブル事例 | 原因例 | 主な対策 |

|---|---|---|

| 水切りと外壁の隙間からの雨水侵入 | コーキングの劣化、固定不良 | 定期的なコーキング補修・ビス増締め |

| 水切り部材のサビ・腐食 | 鋼板の塗装剥がれ、酸性雨 | 耐候性素材選択・適切な再塗装 |

| 水切り納まり不良 | 寸法ミスや施工手順の誤り | 部材再選定と丁寧な採寸 |

| 外壁補修時の水切り破損 | 外壁交換・解体作業での衝撃 | 事前の養生・破損部の迅速な補修 |

| DIY施工時の水漏れ | 防水処理不足、材料選択ミス | プロ指導・材料仕様確認・慎重なコーキング施工 |

現場対応力を高めるため、定期的な点検と記録保存、部材メーカーの情報収集も忘れずに行いましょう。

水切り設置による建築劣化防止とトラブル回避 – 雨漏り・シロアリ・基礎被害を防ぐために

水切り劣化の初期症状と影響範囲

水切りは外壁や屋根などの建築部位にとって極めて重要な部材です。劣化が進行すると次のような初期症状が現れます。

-

塗装の剥がれやサビの発生

-

水切り金物の浮き・隙間

-

外壁や基礎との接合部の変色や劣化

これらの異常を放置すると、雨水が建物内部へ浸入しやすくなり、外壁や基礎にカビや腐食が生じる可能性が高まります。また、木造住宅では特に土台や構造部材の腐朽が進みやすく、健康被害や資産価値の低下にも直結します。早期発見と対応が必須です。

雨漏り発生メカニズムと水切りの役割

雨水の侵入は主に外壁や屋根の継ぎ目から起こります。水切りは、その構造上、屋根や外壁、サッシの境目などから雨水を的確に排出し、建物内部への雨水侵入を防ぐ役割を担います。以下は雨漏りの発生メカニズムと水切りが機能する主なポイントです。

| 発生部位 | 主な原因 | 水切りの機能 |

|---|---|---|

| 屋根軒先 | 雨水の逆流・吹き込み | 雨水を外部へ排出 |

| 外壁と基礎の境目 | 隙間・亀裂からの浸入 | 隙間への雨水遮断 |

| サッシ周辺 | シーリングの劣化など | 防水性と排水性の強化 |

特にアルミやステンレス製など耐久性に優れる水切り部材の採用は、長期間安定した防水性能を発揮します。

シロアリの侵入経路としての水切りの関与

シロアリは、湿った木材や基礎の隙間から侵入しやすい害虫です。水切りが劣化すると、外壁と基礎部分に水気が溜まり、木部が常時湿潤状態となりやすくなります。その結果、シロアリの格好の侵入経路になります。

-

土台水切りなどの部材が適切に納まっていない場合、基礎周辺の隙間から侵入しやすくなります。

-

浸水した木部はシロアリの餌場となり、建物全体の耐久性を大きく損ないます。

日常の点検や定期的なメンテナンスで水切りの状態を維持することが、シロアリ被害の予防に直結します。

予防的メンテナンス計画と費用目安

水切りの劣化を早期に発見し、適切にメンテナンスすることが、雨漏りやシロアリ被害の防止に非常に有効です。定期点検は最低でも5年に1回は行い、必要に応じて部材交換や隙間充填などの補修を実施しましょう。

| メンテナンス内容 | 参考価格(目安) | 頻度 |

|---|---|---|

| 水切り部材の交換 | 1,500~5,000円/m | 10~20年に1回 |

| シーリング補修 | 1,000~3,000円/m | 5~10年に1回 |

| 点検および清掃 | 5,000~20,000円/回 | 年1回以上 |

外壁や屋根、サッシ回りなど各所の水切りを含め、総合的なメンテナンス計画を立てることで、修繕コストも抑えられます。信頼できるメーカーや専門工事店に相談することで、建物の長寿命化と美観維持が実現できます。

最新建築技術と水切りの連携 – 断熱性能向上・高性能住宅向け製品解説

付加断熱工法と防鼠付スリム水切りの特徴

高性能住宅では高い断熱性能が求められ、近年注目されているのが付加断熱工法です。この工法で採用される防鼠付スリム水切りは、断熱層の厚みにも対応しやすく防鼠効果も高いのが特徴です。主なメリットとして、雨水や湿気の侵入を防ぎ、長期的な建物の劣化を抑制できる点が挙げられます。外壁・基礎土台の取り合い部に設置することで、断熱材と防水層を確実につなげる役割も果たします。さらに多様なサイズやアルミ、ステンレスなど耐久性の高い素材がメーカーから提供され、住宅ごとに最適な納まり選択が可能です。

| 製品タイプ | 防鼠機能 | 対応厚み | 素材 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| スリム水切り | あり | 30~120mm | アルミ | 付加断熱住宅 |

| 標準土台水切り | なし | 20~60mm | 鋼板 | 一般木造住宅 |

| プレカット対応水切り | あり | カスタム | SUS | 大型物件・工業用 |

断熱等性能等級対応の水切り製品トレンド

住宅性能表示制度の「断熱等性能等級」に対応するため、水切り部材にも高機能化が求められています。熱橋の発生を防ぐ納まり設計、基礎断熱対応形状、防水・通気性能の両立がトレンドとなっています。城東テクノ・バクマ工業など各建築金物メーカーが機能性と施工性を両立した既製品水切りをラインナップ。現場ごとの寸法や納まりにも柔軟に対応できる製品が支持されています。断熱グレードに応じてサイズ・通気スリット形状、色バリエーションも多彩に揃っています。選定時は住宅仕様に加え、外観美観やメンテナンス性も重視される傾向です。

-

熱橋対策

-

断熱層厚みに対応した各種サイズ

-

施工性・メンテナンス性の向上

プレカット施工技術による水切り施工の精度向上

プレカット技術の進化により、水切り部材も現場での加工を最小限にし設計どおりの寸法・納まりで施工できるようになりました。これにより寸法誤差の減少、工期短縮、現場トラブル削減が実現されています。特に複雑な外壁納まりや高性能住宅では、ミリ単位での精度が求められるため、プレカット化されたアルミ水切りや土台水切りが各メーカーから提供されています。組み合わせ用接合金物や専用パーツも充実しており、高品質な仕上がりを実現できます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 寸法精度が高い | 設計図通りの施工が容易 |

| 現場加工の手間が軽減 | 工期短縮・コスト削減 |

| 納まりトラブルが減少 | 品質管理のばらつきが少ない |

環境配慮型・省エネ基準下での材料選定

近年、材料調達や設計段階から環境配慮が不可欠です。水切り部材でもリサイクル率の高いアルミや耐久性に優れるステンレス(SUS)、省資源設計の製品が選ばれる傾向です。また長寿命化と防水機能の維持のため、塗装や表面処理にも独自の技術が使われています。外壁や屋根とのカラーコーディネート性、ホームセンターでも入手しやすい規格製品の選択肢も広がっています。環境基準を満たしつつ、美観やメンテナンスコストダウンを実現できるかどうかが建築業界全体での重要な評価軸となっています。

-

アルミ・SUS・ガルバリウム鋼板等の選定

-

耐候性塗装、錆びにくい仕様

-

リサイクルへの配慮と長寿命化

水切りを建築で使う製品比較と選び方の決定版 – 機能性・価格・耐久性の視点で検証

主要メーカー製品と規格の一覧比較

建築現場で採用される水切り製品は多様で、納まりや用途に応じてメーカーや材質、寸法に差があります。下記のテーブルは代表的な国内主要メーカーと製品の規格・素材を比較したものです。

| メーカー | 主な素材 | 規格例(mm) | カラー展開 | 特長 |

|---|---|---|---|---|

| 城東テクノ | ガルバ鋼板・アルミ | 30/45/60/90 他 | シルバー他 | 耐久性・納まり豊富 |

| バクマ工業 | アルミ・SUS | 15/30/40 他 | ブラック/ホワイト | 安定規格・入手容易 |

| ダイケン | アルミ | 20/30/45/60 | 各色 | 施工性重視の設計 |

| 旭トステム | ガルバ鋼板 | 20/30/40 | 各色 | コストパフォーマンス |

| モノタロウPB | アルミ | 25/35/50 | シルバー等 | 低価格帯中心 |

このほかにも、水切り金物やサッシ用、土台水切り用など用途ごとに多様なバリエーションがあり、建築用語では「ドリップエッジ」や「水切り板金」とも呼ばれます。

製品選定時の判断基準 – 施工現場の条件に合わせた最適化

水切り選定時は用途や設置環境によるポイントを押さえることが重要です。

-

防水性・耐久性

屋根や外壁など雨水の侵入を防ぐため、アルミ、ガルバリウム鋼板、ステンレス(SUS)などの耐食素材を選ぶことが一般的です。

-

納まりと寸法

外壁や基礎、土台水切り部分によって必要な出幅やサイズ(mm)が異なります。建築図面や施工マニュアルで確認しましょう。

-

美観・カラー

建物外観と調和させるため、シルバー、ブラック、ホワイトなど多彩なカラーが用意されています。

-

価格と流通性

施工現場で入手しやすいメーカー品、施工しやすい規格かどうかも比較のポイントです。表面塗装仕上げ(焼付など)や既製品の有無も要確認です。

また、屋根用水切り、サッシ用、後付け外壁用など用途別製品の違いにも注意してください。

購入前に知っておくべき保証・アフターサービス情報

信頼できる水切り製品メーカーは、購入後のサポートや製品保証も充実しています。主なポイントを下記に整理します。

-

製品保証期間

一般的に1年~10年程度の規定が多く、対象部位や素材によって異なります。

-

施工後のアフター対応

施工店とメーカーが連携し、不具合時の補修対応や交換工事の相談が可能です。

-

交換・補修パーツの供給

長期間の供給体制が整っているメーカー製なら、将来的な交換やDIY補修が容易です。

-

カタログ・施工マニュアル

寸法や取り付け詳細、納まり図などをメーカーサイトやカタログPDFで確認可能です。

これらを事前に検討し、施工現場や住宅の条件に合った信頼性の高い水切り部材を選ぶことが、雨漏りなどのトラブル防止にもつながります。

建築現場でよくある水切りに関する質問対応集 – FAQを記事内に自然組み込み

建築における水切りの必要性とは?

水切りは建築現場で重要な役割を担い、外壁や屋根などの雨水対策として欠かせません。外壁や土台との境目から雨水の侵入を防ぐことで、住宅の構造部材や木材の劣化を防止し、結果的に建物の耐久性と美観維持に貢献します。水切りがしっかりと設置されていない場合、雨水が基礎や壁内部に染み込みやすくなり、カビや腐朽・シロアリ被害のリスクが高まります。水切りは金物メーカーや建築金物一覧カタログにも多種多様な製品があり、各種建築用語でも頻繁に登場する基本部材です。

水切りの塗装は必要か?材質別対応策

水切りは鉄・アルミ・ステンレス・ガルバリウム鋼板など様々な素材が流通しています。例えば鉄製の水切りは、耐久性向上や美観維持のために定期的な塗装が推奨されます。特に塗膜が劣化してサビが浮いた場合は、すぐに下地処理を行い再塗装が必要です。一方でアルミやステンレス、SUS系水切りはサビに強く、塗装せずにメンテナンスしやすいのが特長です。下記のテーブルの通り、素材によるメンテナンスや塗装の要・不要が異なるため、設置状況や地域、外壁材にあわせて選択すると安心です。

| 素材 | 塗装の要否 | メンテナンス頻度 |

|---|---|---|

| 鉄 | 必要 | 5〜10年 |

| アルミ | 不要(基本) | 定期清掃のみ |

| ステンレス・SUS | 不要(基本) | 定期清掃のみ |

| ガルバリウム鋼板 | 状況に応じて | 5〜10年 |

屋根の水切りDIYは可能か?

最近では屋根や外壁の水切りをDIYで後付けするケースも増えています。ただし、金物の納まりや水切り部材の寸法調整は難易度が高く、雨水の流れや軒先・片流れ屋根特有の形状に正確に沿わせる必要があります。水切りのDIY施工は以下のような注意点があります。

-

正確な部材選定と取り付け角度

-

外壁・基礎・屋根材に合った寸法や既製品サイズの確認

-

止水処理やコーキング施工の質

失敗すると雨漏りや建物内部への水の侵入リスクが高まるため、不安な場合は専門業者への依頼を推奨します。特に屋根水切りやサッシ水切り、外壁水切りの納まりは、専門的な施工知識が求められる分野です。

水切り交換のタイミングと費用目安は?

水切りの劣化やサビ、変形、腐食が見られる場合は交換を検討する必要があります。また、外壁リフォーム時やサッシ交換の際に水切りも一緒に交換するケースが多いです。

| 主な交換タイミング | 費用目安(1mあたり、部材+工賃) |

|---|---|

| サビや腐食、剥がれ | 2,000円〜5,000円 |

| 外壁や屋根リフォームとの同時施工 | 10,000円〜30,000円前後(総額) |

| 新規後付け(DIY含む) | 1,500円〜4,000円 |

費用は部材の種類・メーカー・施工方法や地域によって異なり、施工箇所の足場設置や下地の交換が必要な場合は追加費用がかかります。外壁水切りの後付けや補修、土台水切りの納まり調整もプロに相談するのが効果的です。

納まり不良による雨漏りを防ぐコツとは?

水切り納まりの不良は雨漏り・建物劣化の主原因となるため、取付時は下記ポイントを押さえてください。

- 外壁や屋根と一体化するように十分に出幅・勾配を確保すること

- コーナー部や接合部は専用金物やコーキングで隙間を徹底対策

- バリエーション豊富な製品から住宅の構造・外装デザイン・メーカーに合ったものを選ぶ

- 工事店や施工マニュアルに基づいた正しい施工手順を厳守

雨水の適切な排水経路を設けることが雨漏り防止や住宅の耐久性向上につながります。不安な場合は城東テクノやバクマ工業など信頼性の高いメーカーのカタログや施工方法を参考にして、しっかり選定・施工することが重要です。

将来的なメンテナンス戦略と水切り技術の動向 – 長期視点での維持管理を考える

建築物の耐久性能向上に伴う水切りの選択基準変化

建築物の長寿命化が重視される中、水切りの選定基準はこれまで以上に多様化しています。耐久性だけでなく、防水性や維持管理のしやすさ、外壁や屋根との納まりにもこだわった製品選びが重要です。とくに外壁や屋根の水切りについては、施工現場での納まり精度の向上とともに、部材同士の適合性や将来的な交換・補修のしやすさも考慮する必要があります。

下記のテーブルでは主な水切りの選定ポイントを比較しています。

| 項目 | 推奨仕様 | 主な素材 | 特長 |

|---|---|---|---|

| 対応部位 | 外壁・屋根・サッシ周り | アルミ・ステンレス | 高耐久、錆びにくい、施工のバリエーション |

| 納まりのしやすさ | 組立式・既製品が有利 | 樹脂型・金属型 | 後付けや補修も容易 |

| メンテナンス性 | 交換が簡単な設計 | モジュール型 | 部分補修や清掃も負担が少ない |

建築金物メーカーや仕様の一覧を事前にチェックし、自社や施主のニーズに合った水切りを選択することが将来的なコスト削減やトラブル防止につながります。

今後注目される水切り関連の省エネ・環境技術

施工現場や住宅設計のトレンドでは、省エネや環境への配慮が欠かせません。近年、水切りにも断熱性能や雨水の適正な排水を両立できる高性能製品が増えています。また、リサイクル可能な建築金物や持続可能な素材を採用する動きも広がり、アルミやステンレスといった長寿命素材の需要が一層高まっています。

今後は、下記のような技術が注目される見込みです。

-

断熱材一体型水切り:外壁と一体化し、熱損失を低減

-

高耐食素材の採用:SUS(ステンレス)や高性能アルミによる長寿命化

-

エコ認証取得製品:環境対応の製品ラインアップ

計画段階でメーカーごとの水切り金物カタログや性能比較を確認し、設計や工事段階での省エネ要件を満たすことが求められています。

プロ施工とDIYの使い分けによるコスト最適化

プロによる水切り施工は、細部の納まりや防水性能の確保、外観の美しさに直結します。特に複雑な屋根や外壁・サッシ周りはプロの高度な技術が必須です。一方で、既製品やアルミ製の部材、後付けタイプの水切りは施工マニュアルも充実し、簡易的な外壁水切りの交換や土台水切りのメンテナンスなど一部はDIYでも対応可能です。

コストを抑えつつ長期的な品質維持を目指す場合、下記のポイントが重要です。

-

プロに依頼すべき箇所

- 屋根や外壁の複雑な納まり

- 雨漏りリスクが高い部位

-

DIYで対応しやすい作業

- 既製品の土台水切りやアルミ水切りの後付け

- 小規模な補修・交換

作業の難易度や雨水侵入などを総合的に判断し、最適な方法を選択することで、美観と防水性、コストのバランスが保たれます。プロ・DIYいずれの選択肢でも、建築金物メーカーのカタログや施工マニュアルの活用が水切り施工成功のカギです。